6.6 Kritische Betrachtung, Ausblick

Abschließend möchte ich die von mir durchgeführte Untersuchung kurz einer kritischen Betrachtung unterziehen, um somit gleichzeitig einen Ausblick auf die Bereiche zu geben, die in nachfolgenden Untersuchungsreihen meiner Meinung nach genauer erforscht werden sollten.

Zunächst muß natürlich davor gewarnt werden, die zuvor referierten Befunde - allein ihrer Signifikanz wegen - überzubewerten, da die Untersuchungsreihe dafür mit nur 28 Versuchspersonen ein wenig zu knapp bemessen war. Erst die Absicherung durch eine größere Untersuchungsgruppe kann die festgestellten Auffälligkeiten zusätzlich erhärten.

Eine weitere Einschränkung stellt die in der Regel nicht in meinem Beisein durchgeführte Sceno-Testuntersuchung dar, so daß ein Großteil von Informationen naturgemäß verlorengegangen ist. Dazu gehören insbesondere die Protokollierung des Spielverlaufs und die im Rahmen meiner Untersuchung nur zum Teil vorliegenden Ergebnisse der nachfolgenden Befragung, aus denen sich ebenfalls wertvolle Erkenntnisse (Bevorzugung / Vernachlässigung von Materialien, Umbauten, etc.) gewinnen lassen.

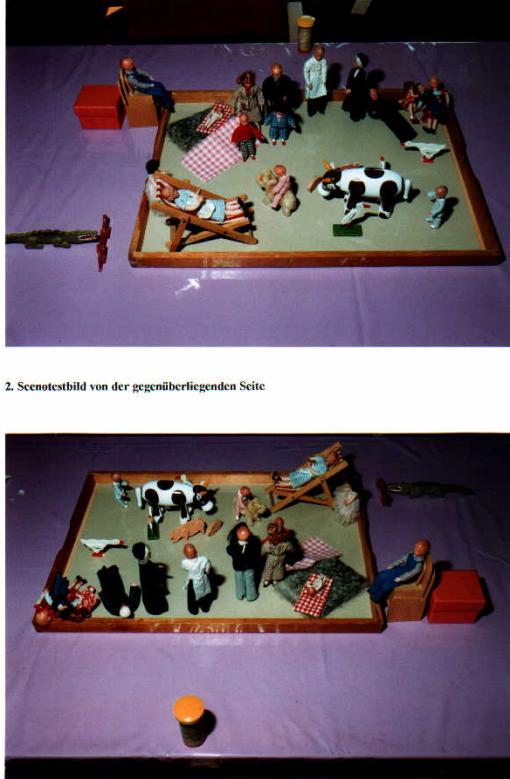

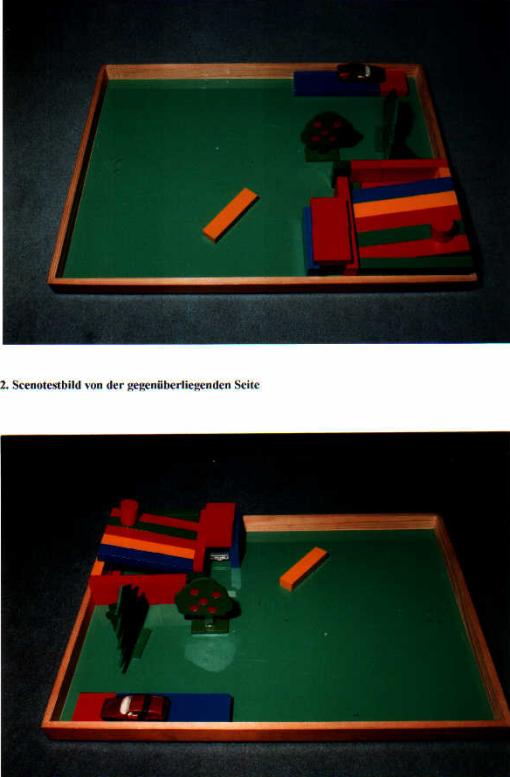

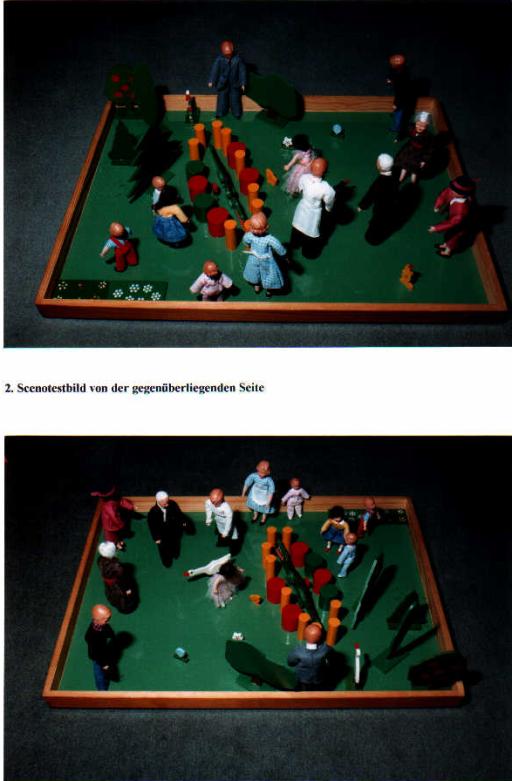

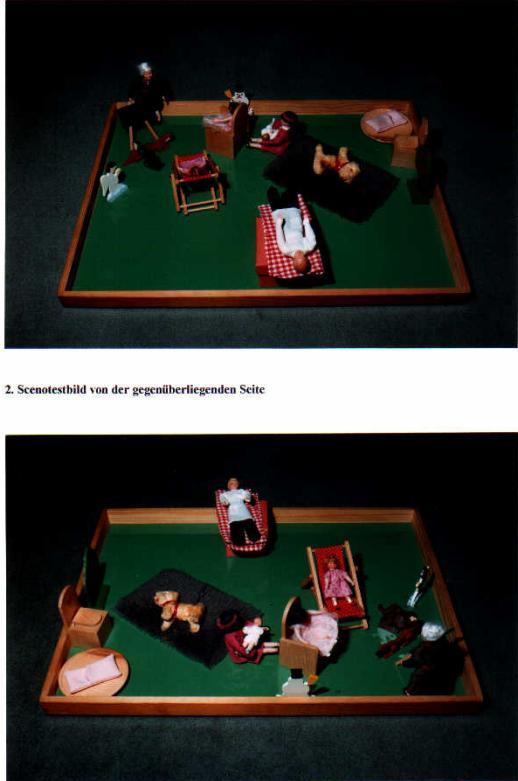

Ein technisches Problem in meiner Untersuchung war die Schwierigkeit, anhand der mir vorliegenden Polaroid-Fotos, die dargestellte Szene realitätsgetreu nachzubauen. Zumal mir nicht in jedem Fall der entsprechende, zum Zeitpunkt der Untersuchung verwendete Sceno-Testkasten zur Verfügung stand. Dadurch war ich gezwungen, kleinere Unterschiede in der Ausführung, beziehungsweise bei den einzelnen Materialien in Kauf zu nehmen. Zu einer Relativierung der referierten Ergebnisse trägt vermutlich auch die nicht immer gewährleistete Vollständigkeit der Sceno-Testkästen zum Zeitpunkt der Untersuchung bei. Zum Teil wurden die Sceno-Testkästen schon durch andere ergänzt oder "überbestückt", was z.B. das Auftreten zweier Kühe beim Sceno-Testschlußbild der Vp. 4 erklärt. Die Tatsache, daß nicht jede Versuchsperson den exakt gleichen Sceno-Testkasten mit identischer Bestückung für die Untersuchung zur Verfügung gestellt bekam, schränkte die Durchführungsobjektivität und damit die Beweiskraft der Ergebnisse weiter ein.

Das methodisch gravierendste Problem meiner Untersuchung war allerdings die fehlende Kontrollgruppe. Die Hilfskonstruktion, meine Ergebnisse mit den Ergebnissen der Kontrollgruppen aus anderen Untersuchungen zu vergleichen, führte zu dem Problem, daß kein vollständiger Vergleich mit den von mir aufgestellten Spielmerkmalen möglich war. Dieses Manko kann unter Umständen dafür verantwortlich sein, daß die Aussagekraft einiger weniger auswertbarer Spielmerkmale überbewertet wurde, da eine Relativierung durch die verbleibenden Spielmerkmale zum gleichen Themenkomplex nicht möglich war. Zusätzliche Probleme bereiteten in diesem Zusammenhang die in einigen Fällen auseinanderklaffenden Definitionen einzelner Spielmerkmale; insbesondere aber die Frage, welche Sceno-Testgestaltungen unter die entsprechenden Spielmerkmale zu subsumieren sind. Eine besondere Schwierigkeit ergab sich bei der Beurteilung der formalen Spielmerkmale, da eine eindeutige Zuordnung - mangels entsprechend klarer und eindeutiger Definitionen mit Ausschlußkriterien - nicht in jedem Fall gewährleistet war. Dieses zieht natürlich eine Einschränkung der Auswertungsobjektivität nach sich. Trotz der angebrachten Kritik hat sich meiner Meinung nach aber dennoch bestätigt, daß sich bei einer gewissenhaften Analyse der Sceno-Testgestaltungen wertvolle Hinweise - in Bezug auf die Ursachen der Störung und die damit verwobenen Probleme - gewinnen lassen. Eine Hauptaufgabe sollte es meiner Ansicht nach daher sein, in näherer Zukunft den vor Ort mit diesem Testverfahren arbeitenden Fachkräften endlich die dazu benötigten, klar formulierten Auswertungsschemata an die Hand zu geben. Diese sollten insbesondere die Bedeutung der bislang identifizierten Spielmerkmale, die Symbolgehalte einzelner Sceno-Materialien und Kontrollgruppenergebnisse einer psychisch unauffälligen Untersuchungsgruppe beinhalten. Für die Spielmerkmale sind dabei eindeutige Zuordnungs- und Ausschlußkriterien zu formulieren (ggf. durch Fotobeispiele). Nur so wird meines Erachtens der Grundstein für eine sachgerechte Interpretation der Testergebnisse gelegt. Gleichzeitig würde dabei der Gefahr einer unkorrekten Interpretation bestimmter Sceno-Testdarstellungen - in der Regel aus Unkenntnis - vorgebeugt.

7. Literaturverzeichnis

Abraham, K. (1961/62). Ergänzungen zur Lehre vom Analcharakter. Psyche, 15, 162 - 180.

Abrahams, D. (1963). Treatment of encopresis with

imipramine. The American Journal of Psychiatry, 119, 891 - 893.

Albrecht, H. & Hoffmann, H. (1950). Encopresis im Kindesalter. Der Nervenarzt, 21, 271 - 281.

Allesch, C. G. (1991). Über die Vorteile der Nachteile

projektiver Techniken. Diagnostica,

37, 93 - 96.

Altmann-Herz, U.

(1990). Zur Theorie und Praxis des Sceno-Tests. Acta Paedopsychiatrica, 53, 35 - 44.

American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 3.ed., revised (DSM-III-R). American Psychiatric Association, Washington D.C. Deutsch: Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen (DSM-III-R). Deutsche Bearbeitung und Einführung von H.-U. Wittchen, H. Saß, M. Zautig & K. Koehler (1989). Weinheim: Beltz.

Amsterdam, B. (1979). Chronic Encopresis: A system based psychodynamic approach. Child

Psychiatry and Human Development, 9, 137 - 144.

Andolfi, M.

(1978). A structural approach to a family with an encopretic child. Journal of

Marriage and Family Counseling, 4, 25 - 29.

Anthony, E.

J. (1957). An experimental approach to the psychopathology of childhood: Encopresis.

The British Journal of Medical Psychology, 30, 146 - 175.

Arajärvi,

T. & Huttunen, M. (1971). Encopresis and Enuresis as symptoms of

depression. In: A.- L. Annell

(Ed.) Depressive states

in childhood and adolescence (pp. 212 - 217). New York: Halsted Press.

Artner, K & Castell, R. (1979). Stationäre Therapie von einkotenden Kindern. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 28, 119 - 132.

Artner, K. & Castell, R. (1981). Enkopresis - Diagnostik und stationäre Therapie. In: H. - C. Steinhausen (Hrsg.), Psychosomatische Störungen und Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen (S. 93 - 119). Stuttgart: Kohlhammer.

Ashkenazi, Z. (1975). The treatment of encopresis using a discriminative stimulus and positive

reinforcement. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 6, 155

- 157.

Asperger, H. (1980). Neuropathie, Psychopathie, Psychosen, psychogene Erkrankungen. In: E. Feer, G. Joppich, F. J. Schulte (Hrsg.), Lehrbuch der Kinderheilkunde (S. 695 - 710), Stuttgart: Fischer.

Ayllon, T.,

Simon, S. J., Wildman, R. W. (1975). Instructions and reinforcement in the

elimination of encopresis: A case study. Journal of Behavior Therapy and

Experimental Psychiatry, 6, 235 - 238.

Baird, M.

(1974). Characteristic interaction patterns in families of encopretic children.

Bulletin of the Menninger Clinic, 38, 144 - 153.

Balson, P.

M. (1973). Case study: Encopresis: A case with symptom substitution? Behavior

Therapy, 4, 134 - 136.

Bätzel, R. (1981). Der Verlauf des Enkopresissyndroms untersucht anhand von Katamnesen. Dissertation, Wilhelms-Universität, Münster.

Baum, M. E. (1979). Encopresis in children. Nursing, 9, 11.

Beck, M. (1979). Die Betreuung eine enkopretischen Jungen in einer Erziehungsberatungsstelle. In: H. Mackinger (Hrsg.), Verhaltenstherapie in der klinischen Praxis (S. 78 - 96). Salzburg: Müller.

Bellman, M. (1966). Studies on encopresis. Acta Paediatrica Scandinavica, Supplement 170. Stockholm: N.O. Mauritzons Boktryckeri Ab.

Bellman, M. (1971). Encopresis/Enuresis and Depression:

Psychopathological Mechanisms. In: A. - L. Annell (Ed.), Depressive states in

childhood and adoloescence (S. 218 - 224). New York: Halsted Press.

Bemporad, J. R.

(1978). Encopresis. In

B. B. Wolman, Egan, J., Ross, A. O. (Eds.), Handbook of treatment of mental

disorders in childhood and adolesence (S. 161 - 178). Englewood Cliffs, N.J.:

Prentice-Hall.

Bemporad, J. R., Pfeifer, C. M., Gibbs, L., Cortner, R. H.,

Bloom, W. (1971). Characteristics

of encopretic patients and their families. Journal of the American Acadamy of

Child Psychiatry, 10, 272 - 292.

Bemporad, J. R., Kresch, R. A., Asnes, R., Wilson, A.

(1978). Chronic neurotic encopresis

as a paradigm of a multifactorial psychiatric disorder. The Journal of Nervous

and Mental Disease, 166, 472 - 479.

Benady, D. R.

(1967). Encopresis. Developmental Medicine and Child Neurology, 9, 771 - 772.

Bender, T & Branik, E. (1992). Wechselwirkungen zwischen stationärer und ambulanter Psychotherapie am Beispiel einer sekundären Enkopresis in der Präadoleszenz. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 20, 147 - 154.

Berg, I.,

Forsythe, I., Holt, P., Watts, J. (1983). A controlled trial of ´senokot´ in

faecal soiling treated by behavioural methods. Journal of Child Psychology and

Psychiatry and allied Disciplines, 24, 543 - 549.

Berger, I. & Rennert, H. (1956). Untersuchungen mit dem Sceno-Test bei Enuresis und Enkopresis. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 5, 140 - 143.

Berger, M. (1974). Stationäre Behandlung eines sechsjährigen Einkoters. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 23, 5 - 11.

Berger, M. (1977). Zur Psychodynamik der Mutter-Kind-Beziehung bei psychosomatischen Erkrankungen von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen. Zeitschrift für Kinder- und Jugenpsychiatrie, 5, 151 - 164.

Berk, H. - J. (1992). Gestaltende Testverfahren. Eine Skizze zur Problematik des Begriffes "Projektive Testverfahren". Praxis der Forensischen Psychologie, 2 (1), 21 - 24.

Biermann, G. (1951/52). Einkotende Kinder. Psyche V, 618 - 627.

Biermann, G. (1953). Geständnis- und Wiederholungszwang im Sceno-Test. Zeitschrift für diagnostische Psychologie und Persönlichkeitsforschung, 3, 317 - 331.

Biermann, G. (1958). Die psychologische Situation jugendlicher Diebe und ihre Projektion im Scenotest. Zeitschrift für Kinderheilkunde, 81, 509 - 528.

Biermann, G. (1960). Die Bedeutung des Malens für die Diagnostik und Therapie der Enkopresis. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 9, 33 - 47.

Biermann, G. (1970). Diagnostische und therapeutische Möglichkeiten des Szenotestspieles. Archiv für Kinderheilkunde, 1, 63 - 76.

Biermann, G. & R. (1962). Das Szenotestspiel der Schizophrenen. Schweizer Archiv für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie, 89, 97 - 169.

Binét, A. (1979). Zur Genese von Störungen der Sphinkterkontrolle. Psyche 33, 1114 - 1126.

Blöschel, L. (1966). Kullbacks 2î - Test als ökonomische Alternative zur Chi-Quadrat- Probe. Psychologische Beiträge, 9, 379 - 406.

Bosch, J.D. (1988). Enkopresis als Entwicklungsstörung. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 16, 155 - 162.

Brem-Gräser, L. (1986). Familie in Tieren. München: Reinhardt.

Brickenkamp, R. (1975). Handbuch psychologischer und pädagogischer Tests. Göttingen: Hogrefe.

Bründel, H. (1991). Schulpsychologische und klinische Intervention bei Enuresis und Enkopresis. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 38, 51 - 58.

Bürgin, D. (1993). Psychosomatik im Kindes- und Jugendalter. Stuttgart: Gustav Fischer.

Burns, C.

(1941). Encopresis (Incontinence of faeces) in children. British Medical Journal,

2, 767 - 769.

Butler, J. F. (1977). Treatment of encopresis by overcorrection. Psychological Reports, 40, 639 - 646.

Castell, R., Benka, G., Hoffmann, I. (1983). Prognose enkopretischer Kinder bei stationärer Behandlung. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 32, 93 - 95.

Coché, J. A. & Freedman, P. (1975). Behandlung eines Falles von Enkopresis durch Phantasietherapie in einer Gruppe von Kindern. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 24, 26 - 32.

Coekin, M. & Gairdner, D. (1960). Faecal incontinence in children. British

Medical Journal, 2, 1175 - 1180.

Collier, H.

L. (1974). Enuresis and Encopresis. In: W. G. Klopfer & M. R. Reed (Eds.),

Problems in psychotherapy: An eclectic approach (S. 97 - 106). New York: John

Wiley & Sons.

Crowley, C.

P. & Armstrong, P. M. (1977). Positive practice, overcorrection and behavior

rehearsal in the treatment of three cases of encopresis. Journal of Behavior

Therapy and Experimental Psychiatry, 8, 411 - 416.

Davidson,

M. (1958). Constipation and fecal incontinence. Pediatric Clinics of North America,

5, 749 - 757.

Davidson, M., Kugler, M. M., Bauer, C. H. (1963). Diagnosis and management in children

with severe and protracted constipation and obstipation. The Journal of Pediatrics,

62, 261 - 275.

Dold, P. (1989). Sceno-Familientherapie. München: Reinhardt.

Doleys, D. M., Mc Whorter, A. Q., Williams, S. C., Gentry, W. R. (1977). Encopresis: Its treatment and relation to nocturnal enuresis. Behavior Therapy, 8, 77 - 82.

Dorsch, F., Häcker, H., Stapf, K.- H. (1987). Psychologisches Wörterbuch. Bern: Huber.

Dreman, S. B. (1977). Secrecy, silk gloves and sanctions: A family approach to treating an

encopretic child. Family Therapy, 4, 171 - 177.

Dührssen, A. (1974). Psychogene Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Dunkell, S. V. (1954). An exploratory study of "Das Formale" (The Layout) in the Szeno-Test. Dissertation, Universität, Zürich.

Easson, W.

M. (1960). Encopresis -

psychogenic soiling. The

Canadian Medical Association Journal, 82, 624 - 628.

Edelman, R. I. (1971). Operant conditioning treatment of encopresis. Journal of Behavior

Therapy and Experimental Psychology, 2, 71 - 73.

Edgcumbe,

R. (1978). The psychoanalytic view of the development of encopresis. Bulletin

of the Hampstead Clinic, 1, 57 - 61.

Eller, H. (1960). Über die Enkopresis im Kindesalter. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 108, 415 - 421.

Enck, P., Kränzle, U., Schwiese, J., Dietz, M., Lübke, H. J., Erckenbrecht, J. F., Wienbeck, M., Strohmeyer, G. (1988). Biofeedback-Behandlung bei Stuhlinkontinenz. Deutsche Medizinische Wochenschrift, 113, 1789 - 1794.

Enders, U. & Stumpf, J. (1990). Die Narben des Mißbrauchs. In: U. Enders (Hrsg.), Zart war ich, bitter war´s (S. 75 - 88). Köln: Kölner Volksblatt.

Engel, B.T., Nikoomanesh, P., Schuster, M. M. (1974). Operant conditioning of rectosphincteric

responses in the treatment of fecal incontinence. The New England Journal of

Medicine, 290, 646 - 649.

Engels, H. (1957). Eine spezielle Untersuchungsmethode mit dem Sceno-Test (von Staabs Test) zur Erforschung der normalen kindlichen Persönlichkeit. Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung.

Erikson, E. H. (1984). Kindheit und Gesellschaft. Stuttgart : Klett-Cotta.

Ermert, C. (1994). Spielverhalten im Scenotest. Bern : Huber.

Ermert, C., Fuhrmann, U., Sander, E. (1991). Schlußbildanalyse des Scenotestaufbaus. Empirische Pädagogik, 5 (4), 377 - 387.

Fisher, S. M. (1979). Encopresis. In : J. D. Noshpitz (Ed.), Basic handbook of child psychiatry

(S. 556 - 568). New York : Basic Books.

Fisseni, H.- J. (1990). Lehrbuch der psychologischen Diagnostik. Göttingen: Hogrefe.

Fitzgerald, J. F. (1975). Encopresis, soiling, costipation: What´s to be done? Pediatrics, 56, 348 - 349.

Freud, A. (1966). Einführung in die Technik der Kinderanalyse. München: Reinhardt.

Freud, A. (1968). Wege und Irrwege in der Kinderentwicklung. Bern: Huber.

Freud, S. (1972). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. In : Studienausgabe, Band 5. Frankfurt: Fischer.

Freud, S. (1973). Charakter und Analerotik. In : Studienausgabe, Band 7. Frankurt: Fischer.

Freud, S. (1980). Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. In : Studienausgabe, Band 1. Frankfurt: Fischer.

Freud, S. (1989). Abriß der Psychoanalyse. Das Unbehagen in der Kultur. Frankfurt: Fischer.

Fried, R. (1980). Familiale und soziale Ursachen der Enkopresis. Expertentreffen: Soziale Aspekte der geistig-emotionalen Behinderung von Kindern. Frankfurt/Main.

Fritz, G. K. & Armbrust, J. (1982). Enuresis and Encopresis. Psychiatric Clinic of

North America, 5, 283 - 296.

Gairdner,

D. (1965). Incontinence of urine or of faeces. British Medical Journal, 2, 91 -

94.

Geißler, W. (1985). Der Voraussagewert einer multiaxialen Diagnose für die spätere Sozialbewährung kindlicher Enkopretiker. Der Nervenarzt, 56, 275 - 278.

Gelber, H. & Meyer, V. (1965). Behaviour therapy and encopresis: The

complexities involved in treatment. Behaviour Research and Therapy, 2, 227 -

231.

Glanzmann, E. (1934). Zur Psychopathologie der Enkopresis. Zeitschrift für Kinderpsychiatrie, 1, 69 - 76.

Gött, H. (1959). Incontinentia alvi und Enkopresis im Kindesalter. Deutsche Medizinische Wochenschrift, 84, 112 - 115.

Graham, P.

(1991). Child Psychiatry. Oxford: Oxford University Press.

Granditsch, G., Wagner, I. U., Czerwenka-Wenkstetten, G. (1976). Überlaufenkopresis. Pädiatrie und Pädologie, 11, 261 - 267.

Gutezeit, G. (1983). Psychogene Störungen in der Entwicklung des Kindes. In: C. Simon (Hrsg.), Klinische Pädiatrie (S. 405 - 444). Stuttgart: Schattauer.

Gutzeit, L. M. (1961). Vergleich der diagnostischen Möglichkeiten beim Sceno-Test und beim Welt-Test. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 10, 87 - 93.

Harbauer, H. (1978). Das aggressive Kind. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 126, 472 - 478.

Harbauer, H. (1984). Kinder- und Jugendpsychiatrie. Köln: Deutscher Ärzte Verlag.

Harnack, G.-A. von & Wallis, H. (1954). Möglichkeiten und Grenzen der Anwendbarkeit des Scenotests. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 102, 503 - 508.

Hartmann, H.A., Haubl, R., Neuberger, O., Peltzer, U., Wakenhut, R. (1984). Diagnostische Probleme psychologischer Begutachtung. In: H. A. Hartmann & R. Haubl (Hrsg.), Psychologische Begutachtung (S. 75 - 126). München: Urban & Schwarzenberg.

Hasselmann, H. (1936). Über Enkopresis (Einkoten). Dissertation, Hohe Medizinische Fakultät, Leipzig.

Hennig, H. (1977). Einige Ergebnisse psychologischer Untersuchungen bei Enuretikern und Enkopretikern im Kindesalter. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung, 71, 431 - 434.

Hennig, H., Gaitzsch, U., Dober, B. (1972). Ergebnisse katamnestischer Untersuchungen bei Enkopretikern im Kindesalter. Psychiatrie, Neurologie und medizinische Psychologie, 24, 355 - 363.

Herzka, H. S. (1978). Kinderpsychiatrische Krankheitsbilder. Stuttgart: Schwabe.

Hoag, J.

M., Norriss, N. G., Himeno, E. T., Jacobs, J. (1971). The encopretic child and

his family. Journal of the American Acadamy of Child Psychiatry, 10, 242 - 256.

Höhn, E. (1951). Entwicklungsspezifsche Verhaltensweisen im Sceno-Test. Zeitschrift für Psychotherapie und medizinische Psychologie, 1, 77 - 86.

Höhn, E. (1964). Spielerische Gestaltungsverfahren. In: R. Heiss (Hrsg.), Handbuch der Psychologie, Bd. 6: Psychologische Diagnostik (S. 685 - 705). Göttingen: Hogrefe.

Hörmann, H. (1964). Theoretische Grundlagen der projektiven Tests. In: R. Heiss (Hrsg.), Handbuch der Psychologie, Bd. 6: Psychologische Diagnostik (S. 71 - 112). Göttingen: Hogrefe.

Hürter, A. & Piske-Keyser, K. (1989). Das gemeinsame Muster physiologischer und beziehungsdynamischer Prozesse bei einer langjährigen Enkopresis. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 38, 171 - 177.

Huschka, M.

(1942). The child´s response to coercive bowel training. Psychosomatic Medicine, 4, 301 - 308.

Jaide, W. (1953). Alters- und geschlechtstypisches Verhalten im Scenotest ? Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 2, 291 - 297.

Jaide, W. (1956). Verhalten Pubertierender im Scenotest. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 5, 140 - 143.

Jones, E. (1919). Über analerotische Charakterzüge. Internationale Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse, 5, 69 - 92.

Kächele-Seegers, B. M. (1969). Über die Bedeutung der Vulgärlösungen im Sceno-Test (Puppenspieltest) als Ausdruck des Sozialverhaltens neurotischer, verhaltensgestörter, psychosomatisch erkrankter und hirnorganisch geschädigter Kinder und Jugendlicher. Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität, München.

Kadinsky, D. (1969). Enkopresis. In: G. Biermann (Hrsg.), Handbuch der Kinderpsychotherapie, Band 2 (S. 962 - 971). München: Reinhardt.

Katz, J. (1972). Enuresis and encopresis. The Medical Journal of Australia, 1, 127 - 130.

Keilbach, H. (1976). Aus der Behandlung eines achtjährigen Jungen mit Enkopresis acquisita als Hauptsymptomatik. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 25, 81 - 91.

Keilbach, H. (1977). Untersuchung an acht Kindern mit der Hauptsymptomatik Einkoten. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 26, 117 - 128.

Kemper, K. A. (1955). Widerspiegelung einer Kinderkurztherapie in der Scenodarstellung. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 4, 85 - 90.

Kettler, A. R. (1976). Psychoanalytische Therapie eines zehnjährigen Jungen ohne durchgehende Einbeziehung der Eltern. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 25, 289 - 291.

Knehr, E. (1961). Konfliktgestaltung im Scenotest. München: Reinhardt.

Koch, M. (1955). Spieltests als Spiegel menschlicher Umwelten. Psychologische Rundschau, 6, 120 -126.

Körholz, G. (1951). Über die Anwendbarkeit des Scenotestes in der Kinderklinik. Zeitschrift für Kinderheilkunde, 69, 311 - 330.

Kratzky-Dunitz, M. & Scheer, P.J. (1988). Psychosomatische Aspekte der Enkopresis. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 136, 630 - 635.

Krisch, K.

(1979). Some somatic variables in encopretic children. International Journal of

Rehabilitation Research, 2, 521 - 522.

Krisch, K. (1980)1. Die stationäre Behandlung dreier Enkopretiker: Planung, Verlauf und Ergebnisse einer verhaltenstherapeutischen Intervention. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 29, 117 - 124.

Krisch, K. (1980)2. Eine vergleichende Untersuchung zum "Enkopretischen Charakter". Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 29, 42 - 47.

Krisch, K. (1981). Ein "Paradefall" von Enkopresis. Verhaltensmodifikation, 2, 183 - 194.

Krisch, K. (1982). Enkopresis als Schutz vor homosexuellen Belästigungen. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 31, 260 - 265.

Krisch, K. (1985). Enkopresis. Bern: Huber.

Krisch, K. & Erhard, R. (1978). Einige kritische Überlegungen zur Verhaltenstherapie bei Kindern. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 26, 60 - 63.

Krisch, K. & Jahn, J. (1981). Anamnesedaten und Untersuchungsergebnisse von 36 Enkopretikern. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 9, 16 - 27.

Krolewski, R. (1984). Das einkotende Kind. Eine vergleichende Untersuchung über den familiären Hintergrund und die Scenotest-Gestaltungen von 60 Enkopretikern. Dissertation, Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn.

Kühnen, J. (1973). Das Formale im Scenotest. Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität, München.

Largo, R. H & Stutzle, W. (1977). Longitudinal study of bowel and bladder control

by day and at night in the first six years of life. Developmental Medicine and

Child Neurology, 19, 598 - 606.

Largo, R. H., Gianciaruso, M., Prader, A. (1978). Die Entwicklung der Darm- und Blasenkontrolle von der Geburt bis zum 18 Lebensjahr. Schweizerische Medizinische Wochenschrift, 108, 155 - 160.

Levine, M.

D. & Bakow, H. (1976). Children with encopresis: A study of treatment

outcome. Pediatrics, 58, 845 - 852.

Levine, M.

D., Mazonson, P., Bakow, H. (1980). Behavioral symptom substitution in children

cured of encopresis. American Journal of Diseases of Children, 134, 663 - 667.

Levowitz, H. J. & Goldstein, G. (1979). Encopresis in adolescence: Two case studies. Adolescence, 14, 297 - 311.

Liebe, S. (1949). Zur Pathogenese der Enkopresis. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 97, 49 - 52.

Loney, J.

(1971). Clinical Aspects of the Loney Draw-A-Car Test: Enuresis and encopresis.

Journal of Personality Assessment, 35, 265 - 274.

Lüpnitz, S. (1956). Der Scenotest als Mittel zur Erforschung der normalen kindlichen Persönlichkeit. Psychologische Rundschau, 7, 85 - 94.

MacNamara, M. (1965). Notes on a case of lifelong encopresis. The British Journal of Medical

Psychology, 38, 333 - 338.

McTaggart,

A. & Scott, M. (1959). A review of twelve cases of encopresis. Journal of

Pediatrics, 54, 762 - 768.

Melamed-Hoppe, M. (1969). Die Schlüsselsituation im Scenotest (Puppenspieltest) als Konflikt-Darstellung bei verhaltensgestörten, neurotischen, psychosomatisch erkrankten und organisch geschädigten Kindern und Jugendlichen. Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität, München.

Meyerhoff, H. (1967). Katamnestische Untersuchungen bei Enkopresis. In: H. Stutte (Hrsg.), Jahrbuch für Jugendpsychiatrie und ihre Grenzgebiete (S. 71 - 76). Stuttgart: Huber.

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (1991). Was stimmt da nicht ? Bonn: Universitäts-Druckerei.

Moosmann, H. (1978). Das Schul-Sceno-Rollenspiel. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 27, 11 - 21.

Musiol, B. (1970). Ein Versuch der numerischen Bestimmung der Auswertungsobjektivität beim Scenotest (Staabstest). Dissertation, Leopold-Franzens-Universität, Innsbruck.

Neale, D.

H. (1963). Behaviour therapy and encopresis in children. Behaviour Research and

Therapy, 1, 139 - 145.

Niedermeyer, K. & Parnitzke, K. H. (1963). Die Enkopresis. Zeitschrift für Kinderheilkunde, 87, 404 - 431.

Nissen, G. (1980). Psychische Entwicklung und ihre Störungen. In: H. Harbauer, R. Lempp, G. Nissen, P. Strunk (Hrsg.), Lehrbuch der speziellen Kinder- und Jugendpsychiatrie (S. 13 - 20). Berlin: Springer.

Nissen, G., Menzel, M., Friese, H.- J., Trott, G.- E. (1991). Enkopresis bei Kindern. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 19, 170 - 174.

Olatawura, M. O.

(1973). Encopresis. Acta Paediatrica Scandinavica, 62, 358 - 364.

Pervin, L. A. (1987). Persönlichkeitstheorien. München: Reinhardt.

Petermann, F. (Hrsg.) (1994). Lehrbuch der Klinischen Kinderpsychologie. Göttingen: Hogrefe.

Poten, I. von (1952). Die Verwendung des Sceno-Tests zur tiefenpsychologischen Untersuchung des Kindes. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 100, 283 - 292.

Poten, I. von (1953). Die Beurteilung kindlicher Defektpersönlichkeiten mit Hilfe des Sceno-Tests. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 101, 189 - 190.

Prath, J. M. (1951). Ein Fall von Enkopresis. Zeitschrift für Kinderpsychiatrie, 18, 15 - 16.

Probst, P, Asam, U., Frantz, E. (1980). Eine Katamnesestudie zur psychosozialen Integration von Erwachsenen mit Enkopresis im Kindes- und Jugendalter. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 8, 135 - 149.

Rauchfleisch, U. (1992). Psychodynamische Theorie. In: R. S. Jäger & F. Petermann (Hrsg.), Psychologische Diagnostik (S. 79 - 89). Weinheim: PVU.

Reinhard, H. G. (1985). Zur Daseinsbewältigung bei Kindern mit Enkopresis. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 34, 183 - 187.

Rick, H. & Riedrich, F. W. (1978). Enkopresis bei zeitbegrenzt stationär betreuten Kindern. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 27, 109 - 116.

Ross, A. O. (1982). Psychische Störungen bei Kindern. Stuttgart: Hippokrates.

Salis, T. von (1975). Eine formale Analyse des Scenotest-Schlußbildes. Schweizerische Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen, 34, 68 - 89.

Salis, T. von & Preisig, M. (1978). Scenotest-Schlußbild. In: H. Städeli (Hrsg.), Die chronische Depression beim Kind und beim Jugendlichen (S. 119 - 120). Bern: Huber.

Schaefer, C. E. (1978). Treating psychogenic encopresis: A case study. Psychological Reports,

42, 98.

Schaengold,

M. (1977). The relationship between father-absence and encopresis. Child Welfare,

56, 386 - 394.

Schimon, K. (1962). Ein Fall von Einkoten. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 11, 130 - 138.

Schober, S. (1977). Einschätzung und Anwendung projektiver Verfahren

in der heutigen klinisch-psychologischen Praxis. Ergebnisse einer schriftlichen

Umfrage unter den Erziehungsberatern der BRD. Diagnostica, 23, 364 - 372.

Schwidder, W. (1975). Schriften zur Psychoanalyse der Neurosen und Psychosomatischen Medizin. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Scott, E.

A. (1977). Treatment of encopresis in a classroom setting: A case study. The

British Journal of Educational Psychology, 47, 199 - 202.

Shane, M.

(1967). Encopresis in a latency boy. The Psychoanalytic study of the child, 22,

296 - 314.

Shirley, H.

F. (1938). Encopresis in children. Journal of Pediatrics, 12, 367 - 380.

Sieberer-Kefer, A. (1979). Die Symbolik der Farbbausteine im Scenotest. Dissertation, Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität, Salzburg.

Silber, D. L. (1969). Encopresis: Discussion of etiology and management. Clinical Pediatrics,

8, 225 - 231.

Spitz, R.

A. & Wolf, K. M. (1949). Autoerotism: Some empirical findings and

hypotheses on three of its manifestations in the first year of life. This

Annual, 3/4, 85 - 120.

Staabs, G. von (1951). Der Scenotest. Stuttgart: Hirzel.

Staabs, G. von (1953). Der Scenotest in Diagnostik und Therapie. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 101, 182 - 185.

Staabs, G. von (1955). Der Sceno-Test (von Staabs-Test). In : E. Stern (Hrsg.), Die Tests in der Klinischen Psychologie (S. 686 - 697). Zürich: Rascher.

Staabs, G. von (1958). 3. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für stationäre Kinderpsychotherapie vom 24. bis 27. Mai in Berlin. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 7, 29 - 31.

Staabs, G. von (1969). Die Rolle des Scenotests in der Kinderpsychotherapie. In: G. Biermann (Hrsg.), Handbuch der Kinderpsychotherapie (S. 456 - 463). München: Reinhardt.

Stegat, H. (1975). Die Verhaltenstherapie der Enuresis und Enkopresis. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 3, 149 - 173.

Steinhausen, H. C. (1985). Enkopresis. In H. Remschmidt & M. H. Schmidt (Hrsg.), Kinder- und Jugendpsychiatrie in Klinik und Praxis Band III (S. 96 - 102). Stuttgart: Thieme.

Steinhausen, H. C. (1988). Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen. München: Urban & Schwarzenberg.

Steinmüller, A. & Steinhausen, H. C. (1990). Der Verlauf der Enkopresis im Kindesalter. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 39, 74 - 79.

Stern, H. P., Prince, M. T., Stroh, S. E. (1988). Encopresis responsive to non-psychiatric interventions. Clinical Pediatrics, 8, 400 - 402.

Strunk, P. (1980). Enkopresis. In H. Harbauer, R. Lempp, G. Nissen, P. Strunk (Hrsg.), Lehrbuch der speziellen Kinder- und Jugendpsychiatrie (S. 192 - 196). Berlin: Springer.

Strunk, P. (1989) Enkopresis. In: C. Eggers, R. Lempp, G. Nissen, P. Strunk (Hrsg.), Kinder- und Jugendpsychiatrie (S. 255 - 258). Berlin: Springer.

Süssenbacher, G. (1986). Hilfreicher Dialog als strukturales Problem: Zur Übereinstimmung von Metapher und Affekt. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 35, 137 - 146.

Tatzer, E. & Schubert, M. T. (1983). Enkopresis - Somatische und psychische Faktoren in Diagnose und Therapie. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 11, 43 - 51.

Tinschmann, P. (1980). Obstipation, Enkoprese und proktologische Krankheiten. In: K. D. Bachmann, H. Ewerbeck, G. Joppich, E. Kleihauer, E. Rossi, G. R. Stalder (Hrsg.), Pädiatrie in Praxis und Klinik, Band II. Stuttgart: Fischer.

Trombini, G. (1970). Das Selbermachenwollen des Kindes im Bereich der Ernährung und Entleerung. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 19, 3 - 10.

Trott, G. E., Friese, H. J., Wirth, S., Nissen, G. (1994).

Diagnostik und Therapie der Enkopresis. Psycho, 20, 81 - 86.

Vaughan, G.

F. (1961). Costipation and encopresis: A childrens´s psychiatrist´s view. In :

R. MacKeith & J. Sandler (Eds.), Psychosomatic aspects of paediatrics (S. 9

- 15). Oxford : Pergamon Press.

Vaughan, G. F. & Cashmore, A. A. (1954). Encopresis in childhood. Guy´s Hospital Report, 103, 360 - 370.

Vogl, A. (1983). Enkopresis. Eine Beziehungsfrage in Ursache, Diagnose und Therapie. Österreichische Ärztezeitung, 1, 32 - 36.

Wagerer, M. (1978). Vier Fallskizzen über Jungen mit dem Symptom Enkopresis. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 27, 21 - 27.

Watzlawick, P., Beavin, J. H., Jackson, D. D. (1990). Menschliche Kommunikation. Bern: Huber.

Weber, D. (1952). Scenotest bei psychotischen Kindern und Jugendlichen. Zentralblatt für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 119, 294.

Weber, D. (1966). Scenotest bei Kindern und Jugendlichen mit Psychosen schizophrener Prägung. Diagnostica, 12, 67 - 76.

Weltgesundheitsorganisation (1991). Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10, Kapitel V (F). Göttingen: Huber.

Wille, A. (1984). Die Enkopresis im Kindes- und Jugendalter. Berlin: Springer.

Willital, G. H., Groitl, H., Zeisser, E., Riedl, A. (1977). Fortschritte in der Diagnostik funktioneller Störungen des Enddarms bei Kindern - chirurgische Konsequenzen. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 125, 2 - 7.

Wolff, G. (1969). Ein Beitrag zur Analyse der Persönlichkeit des Enkopretikers. Eine Untersuchung an Hand der vorliegenden Literatur, einer eigenen Patientenstichprobe sowie psychodiagnostischer Testergebnisse. Dissertation, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg.

Wolters, W. H. G. (1971). Encopresis. Psychotherapy and Psychosomatics, 19, 266 - 287.

Wolters, W.

H. G. (1974). A comparative study of behavioural aspects in encopretic

children. Psychotherapy and Psychosomatics, 24, 86 - 97.

Wolters, W. H. G. (1978). The influence of environmental factors on encopretic children. Acta Paedopsychiatrica,

42, 159 - 172.

Wolters, W.

H. G. & Wauters, E. A. K. (1975). A study of somatopsychic vulnerability in

encopretic children. Psychotherapy and Psychosomatics, 26, 27 - 34.

Woodmansey,

A. C. (1967). Emotion and the motions: An inquiry into the causes and prevention

of functional disorders of defecation. The British Journal of Medical Psychology,

40, 207 - 223.

Wright, D.

F. & Bunch, G. (1977). Parental intervention in the treatment of chronic

constipation. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 8, 93 -

95.

Wunderlich, C. (1958). Das Umweltproblem im Scenotest. Das medizinische Bild, 1, 79 - 85.

Wurst, F. (1982). Enkopresis. In: H. Asperger & F. Wurst (Hrsg.), Psychotherapie und Heilpädagogik bei Kindern (S. 195 - 201). München: Urban & Schwarzenberg.

Young, G.

C. (1973). The treatment of childhood encopresis by conditioned gastro-ileal reflex

training. Behaviour Research and Therapy, 11, 499 - 503.

Zierl, W. (1959). Therapeutisches Rollenspiel im Sceno-Test ("Scenodrama"). Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 8, 113 - 124.

Zimmermann, F. & Degen, W. (1978). Erfahrungen mit dem gemeinsamen Sceno. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 27, 245 - 253. Zimmermann, F. (1976). Zur Theorie der Scenotestinterpretation. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 25, 176 - 182.

Anlage A

Beobachtungsbogen für den Sceno-Test

Name: Datum :

Ort der Untersuchung:

Alter: Name des Untersuchers:

A. Feststellung der Wesensart und der Charaktereigenschaften der Vp.:

I. Durch Beobachtung des Verhaltens zur Umgebung

1. Zu dem Untersucher

2. In der neuen Situation

II. Durch Beobachtung des Verhaltens im Spiel:

1. Handhabung des Sceno-Testmaterials

(Initiative - Selbstsicherheit - Gehemmtheit, u.a.)

2. Gestaltung des Spieles

(Produktivität und Gestaltungsfreude - Einfälle und Phantasie -

Selbständigkeit - Temperament - Gefühlsbetontheit - Farbensinn -

Wirklichkeitssinn u. a. )

3. Intelligenz im Spiel

(Der Altersstufe entsprechend - dem Spielmaterial angepaßt -

Herausfinden der technischen Besonderheiten des Spielmaterials - Zur

Ausdrucksgestaltung, zum Gebärdenspiel und zum scenischen Aufbau

u.a.)

4. Aufmerksamkeit

(Tenacität und Vigilität - Intensität - Ausdauer u.a.)

5. Persönliches Tempo und Eigentümlichkeit der allgemeinen Motorik

6. Manuelle Geschicklichkeit

B. Feststellung der speziellen Problematik der Vp. durch:

1. Beobachtung der bewußten Beziehungnahmen der Vp. zu den einzelnen

Puppenfiguren:

a) Auswahl der im Spiel auftretenden Puppen und ihre Rollenzuteilung

b) Behandlung der einzelnen Puppenfiguren im Verlauf der Darstellung

2. Beobachtung der unbewußten Beziehungnahmen der Vp. zu den

Puppenfiguren:

a) im Aufbau der Gesamtscene :

in den Gesten

in ihrem Agieren

in ihrer inneren Beziehungssetzung zueinander

b) in den Spontanäußerungen zu der Scene

c) in den auf Aufforderung gebrachten Einfällen der Scene

C. Kurze Zeichnung der Scene

Anlage B

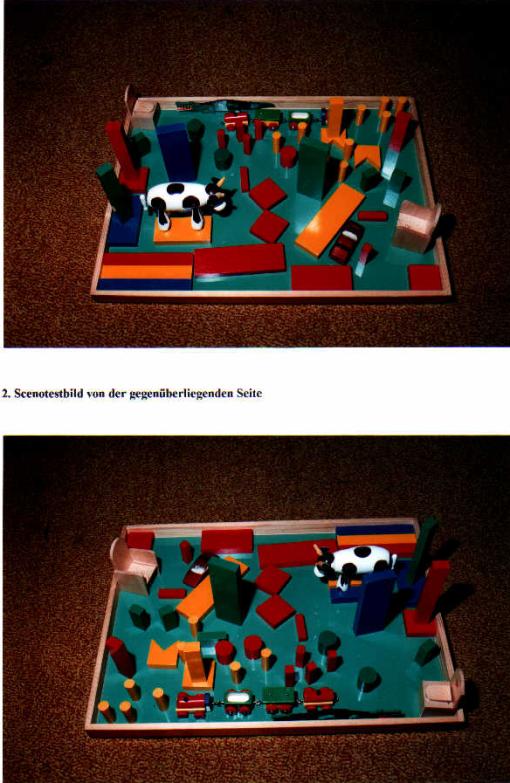

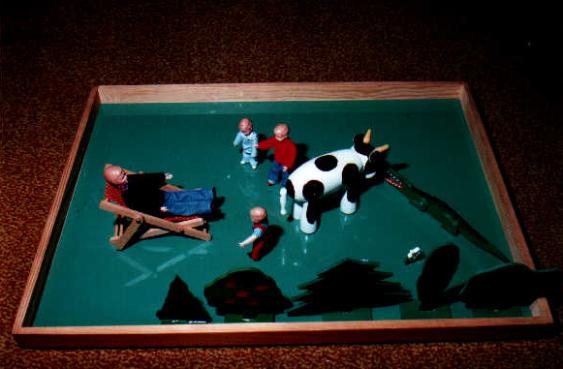

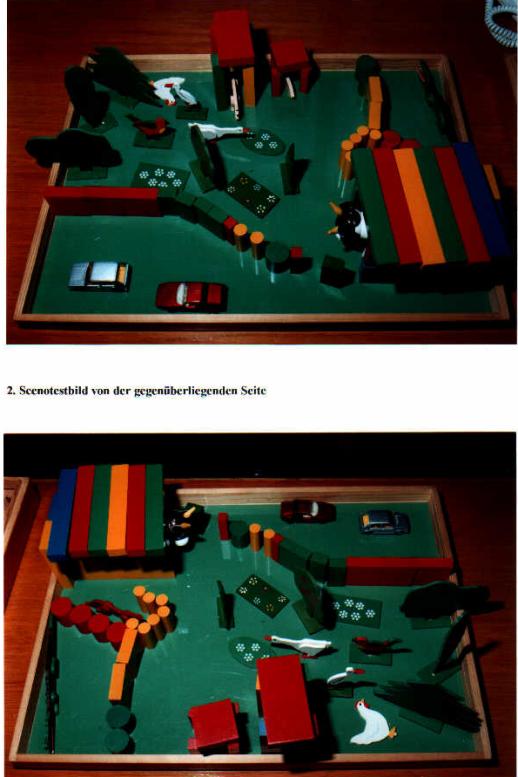

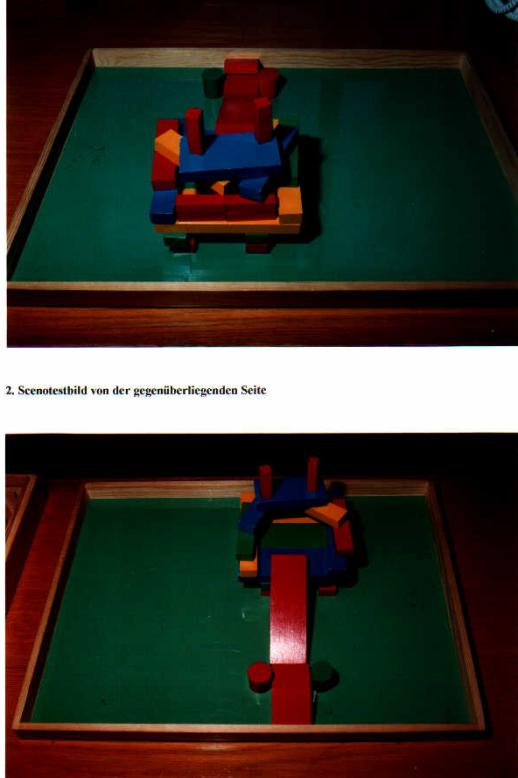

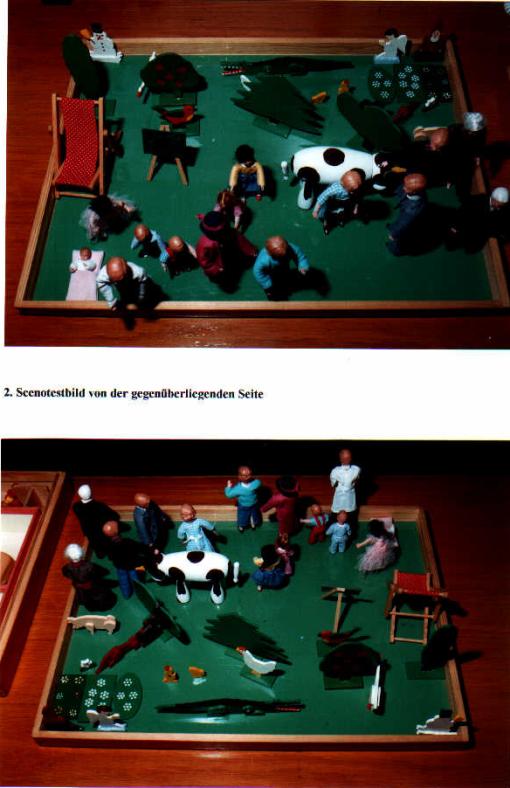

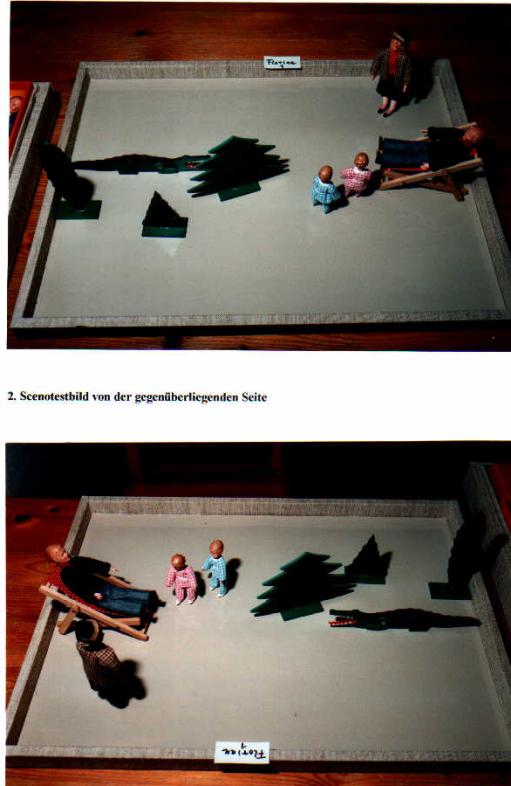

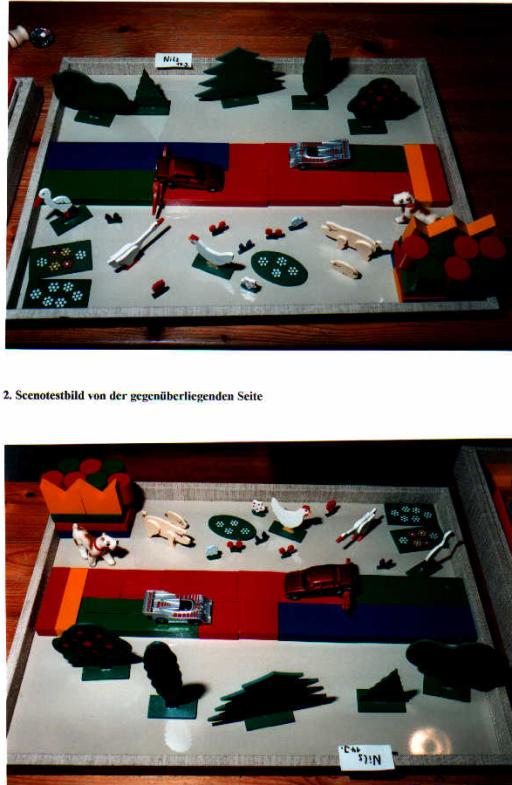

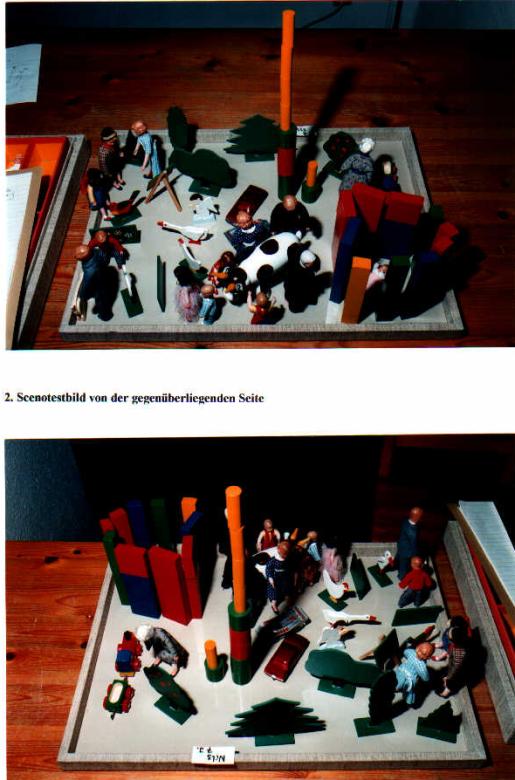

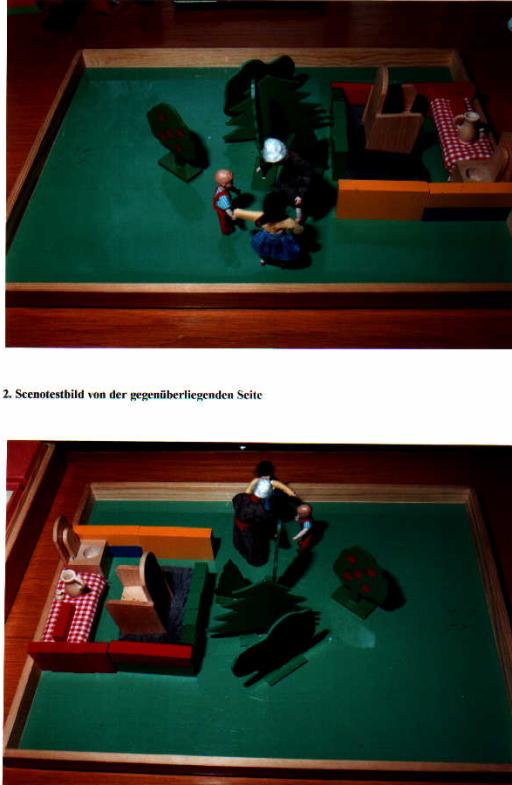

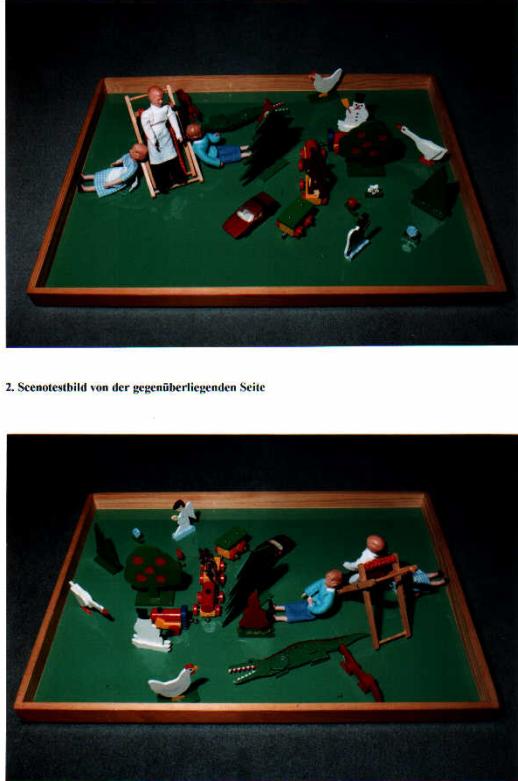

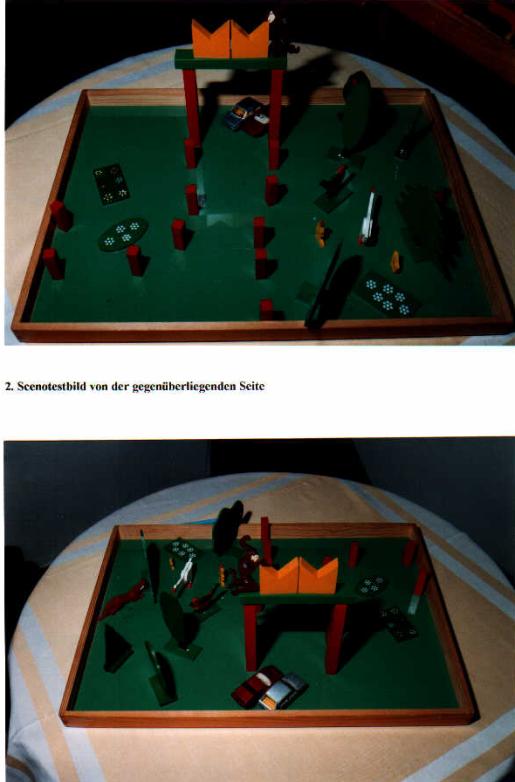

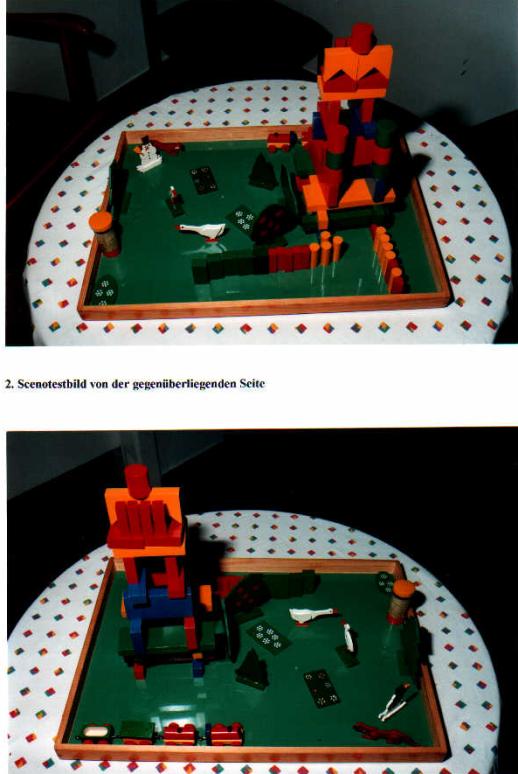

Nachfolgend sind die

Testauswertungsprotokolle der für diese Untersuchung zur Verfügung stehenden

Scenotestschlußbilder von 28 Enkopretikern beigefügt.

Testauswertungsprotokoll für die Vp. 1 Alter

: 7 ½ Geschlecht : Männlich

1. Scenotestbild aus Sicht

des Kindes

A. Liste der verwendeten Figuren:

1. Menschliche

Figuren 5.

Objekte

Großmutter Armstuhl

Großvater vier

Becher

Arzt Deckchen

Baby Eisenbahn

Frau in Arbeitskleidung Fell

Frau im Hauskleid Karfunkelstein

Frau im Straßenkleid Kanne

und Deckel

kleiner Junge Klo-Stuhl

kleines Mädchen Liegestuhl

Mann im Hausanzug Melkeimer

Mann im Straßenanzug Nuckelflasche

Prinzessin Nachttopf

Schuljunge Rennwagen

Schulmädchen Schultafel

Zwilling blau Schüssel

Zwilling rosa Stadtwagen

Tablett

2.

mythologische Figuren Teppichklopfer

Waschbottich

Engel Litfaßsäule

Schneemann

Zwerg 6. Bausteine

3. Tiere Achtelquader

eckige

kleine Säulen

Affe ganze

Quader

Fuchs halbe

Quader

Ganter Quader

mit Loch

großes Schwein lange

viertel Quader

Henne runde

große Säule

Hund runde

kleine Säule

zwei Küken Viertelquader

kleines Schwein

Krokodil

Kuh B.Quantitative Materialverwendung

Storch

Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt

4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal

8

- 17 Elemente = spärlich

zwei Äpfel 18

- 36 Elemente = ausreichend

zwei Bananen 37

- 50 Elemente = erfüllt

zwei Birnen über

50 Elemente = überfüllt

zwei eckige Beete

großer Baum Genaue

Anzahl : 37

drei große Blumen

großer Tannenbaum

drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen

kleiner Tannenbaum

Obstbaum keine

ovales Beet mittel

(1 - 7)

schlanker Baum viel

(über 7)

C. Formale

Spielmerkmale

Peripher

Subjektnahes

Spiel

Subjektfernes

Spiel

Zentral

Eckenbetonung

Insel- / Gruppe

Rechtsbetonung

Linksbetonung

Diagonale

Spannung

Gesamte

Spielfläche

Achtlose

Rahmensprengung

Konstruktive

Rahmensprengung

Reihungen

Vertikale

Spieltendenz

Formloses

Spiel

Horizontale

Spieltendenz

Umgrenzungen

Symmetriebetonung

Nur

Bausteine

Betonung

des vorderen linken Quadranten

Betonung

des hinteren linken Quadranten

Betonung

des vorderen rechten Quadranten

Betonung

des hinteren rechten Quadranten

Leerlassen

einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten

Betonung

der unteren Hälfte

Betonung

der oberen Hälfte

Zentrierung

D. Sonstige erfüllte

Spielmerkmale dieser Versuchsperson

·

Fuchs

"aggressiv" gegen Henne

E. Das

Scenotestprotokoll der Versuchsperson

Die Szene links oben zeigt eine Schule. Die Kuh ist auf dem Bauernhof. Die Bauklötze stellen den Bauernhof dar. Die Mutter ist eine Leiche. Das Auto springt über eine Schanze, der Affe klettert auf dem Baum umher. Der Fuchs jagt die Henne. Der Engel ist die Kirche. Die Szene mit dem Liegestuhl symbolisiert ein Picknick im Garten.

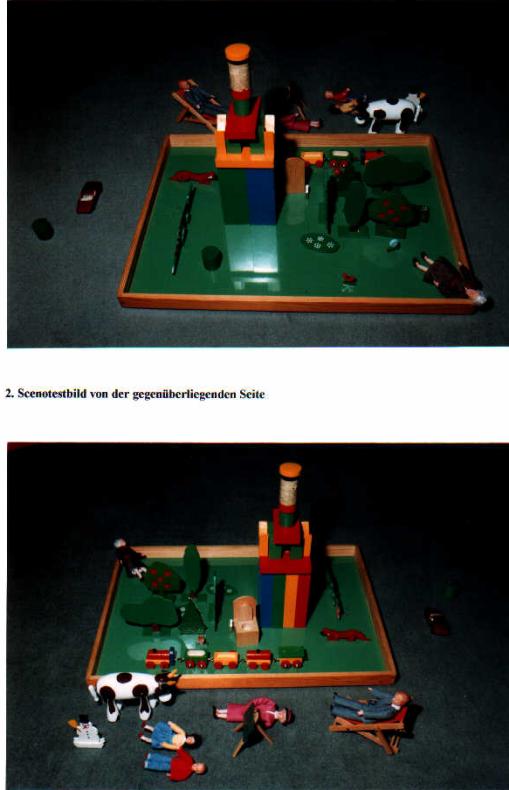

Testauswertungsprotokoll für die Vp. 2 Alter:

10 Geschlecht: Männlich

1. Scenotestbild aus Sicht

des Kindes

A. Liste der verwendeten Figuren:

1. Menschliche

Figuren 5.

Objekte

Großmutter Armstuhl

Großvater vier

Becher

Arzt Deckchen

Baby Eisenbahn

Frau in Arbeitskleidung Fell

Frau im Hauskleid Karfunkelstein

Frau im Straßenkleid Kanne

und Deckel

kleiner Junge Klo-Stuhl

kleines Mädchen Liegestuhl

Mann im Hausanzug Melkeimer

Mann im Straßenanzug Nuckelflasche

Prinzessin Nachttopf

Schuljunge Rennwagen

Schulmädchen Schultafel

Zwilling blau Schüssel

Zwilling rosa Stadtwagen

Tablett

2.

mythologische Figuren Teppichklopfer

Waschbottich

Engel Litfaßsäule

Schneemann

Zwerg 6. Bausteine

3. Tiere Achtelquader

eckige

kleine Säulen

Affe ganze

Quader

Fuchs halbe

Quader

Ganter Quader

mit Loch

großes Schwein lange

viertel Quader

Henne runde

große Säule

Hund runde

kleine Säule

zwei Küken Viertelquader

kleines Schwein

Krokodil

Kuh B.Quantitative Materialverwendung

Storch

Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt

4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal

8

- 17 Elemente = spärlich

zwei Äpfel 18

- 36 Elemente = ausreichend

zwei Bananen 37

- 50 Elemente = erfüllt

zwei Birnen über

50 Elemente = überfüllt

zwei eckige Beete

großer Baum Genaue

Anzahl : 39

drei große Blumen

großer Tannenbaum

drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen

kleiner Tannenbaum

Obstbaum keine

ovales Beet mittel

(1 - 7)

schlanker Baum viel

(über 7)

C. Formale

Spielmerkmale

Peripher

Subjektnahes

Spiel

Subjektfernes

Spiel

Zentral

Eckenbetonung

Insel-

/ Gruppe

Rechtsbetonung

Linksbetonung

Diagonale Spannung

Gesamte

Spielfläche

Achtlose

Rahmensprengung

Konstruktive

Rahmensprengung

Reihungen

Vertikale

Spieltendenz

Formloses

Spiel

Horizontale

Spieltendenz

Umgrenzungen

Symmetriebetonung

Nur

Bausteine

Betonung

des vorderen linken Quadranten

Betonung

des hinteren linken Quadranten

Betonung

des vorderen rechten Quadranten

Betonung

des hinteren rechten Quadranten

Leerlassen

einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten

Betonung

der unteren Hälfte

Betonung

der oberen Hälfte

Zentrierung

D. Sonstige erfüllte

Spielmerkmale dieser Versuchsperson

·

Hund

als Kamerad einer Figur

·

Autoritäre

Vaterfigur

·

Menschen

im Liegestuhl

·

Krokodil

eingesperrt

·

Ganter

eingesperrt

·

Aggressionen

gegen Mutterfigur

·

Passive

Mutterfigur

·

Schultafel

im Mittelpunkt der Szene

·

Diagonale

Spannung (Schneemann / Mutterfigur)

E. Das Scenotestprotokoll der Versuchsperson

Das Thema der gespielten Szene ist "Garten". Der Ganter, das Küken und das Krokodil sind im Wasser. Die Versuchsperson stellt sich als Vaterfigur dar. Der Vater zeigt der Mutter etwas an der Tafel und erklärt es ihr. Das Mädchen auf dem Stuhl "soll da nicht zur Oma, die auf dem Klo-Stuhl sitzt, reinglotzen" - sodann wird eine Mauer davor gebaut. Die Autos stehen auf dem Parkplatz.

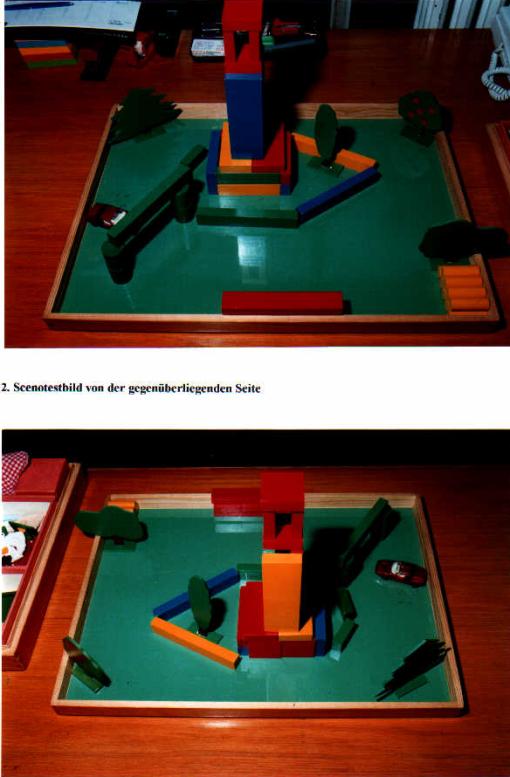

Testauswertungsprotokoll für die Vp. 3 Alter:

9 11/12

Geschlecht: Männlich

1. Scenotestbild aus Sicht

des Kindes

A. Liste der verwendeten Figuren:

1. Menschliche

Figuren 5.

Objekte

Großmutter Armstuhl

Großvater vier

Becher

Arzt Deckchen

Baby Eisenbahn

Frau in Arbeitskleidung Fell

Frau im Hauskleid Karfunkelstein

Frau im Straßenkleid Kanne

und Deckel

kleiner Junge Klo-Stuhl

kleines Mädchen Liegestuhl

Mann im Hausanzug Melkeimer

Mann im Straßenanzug Nuckelflasche

Prinzessin Nachttopf

Schuljunge Rennwagen

Schulmädchen Schultafel

Zwilling blau Schüssel

Zwilling rosa Stadtwagen

Tablett

2.

mythologische Figuren Teppichklopfer

Waschbottich

Engel Litfaßsäule

Schneemann

Zwerg 6. Bausteine

3. Tiere Achtelquader

eckige

kleine Säulen

Affe ganze

Quader

Fuchs halbe

Quader

Ganter Quader

mit Loch

großes Schwein lange

viertel Quader

Henne runde

große Säule

Hund runde

kleine Säule

zwei Küken Viertelquader

kleines Schwein

Krokodil

Kuh B.Quantitative Materialverwendung

Storch

Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt

4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal

8

- 17 Elemente = spärlich

zwei Äpfel 18

- 36 Elemente = ausreichend

zwei Bananen 37

- 50 Elemente = erfüllt

zwei Birnen über

50 Elemente = überfüllt

zwei eckige Beete

großer Baum Genaue

Anzahl : 31

drei große Blumen

großer Tannenbaum

drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen

kleiner Tannenbaum

Obstbaum keine

ovales Beet mittel

(1 - 7)

schlanker Baum viel

(über 7)

C. Formale

Spielmerkmale

Peripher

Subjektnahes

Spiel

Subjektfernes

Spiel

Zentral

Eckenbetonung

Insel-

/ Gruppe

Rechtsbetonung

Linksbetonung

Diagonale

Spannung

Gesamte

Spielfläche

Achtlose

Rahmensprengung

Konstruktive

Rahmensprengung

Reihungen

Vertikale Spieltendenz

Formloses

Spiel

Horizontale

Spieltendenz

Umgrenzungen

Symmetriebetonung

Nur

Bausteine

Betonung

des vorderen linken Quadranten

Betonung

des hinteren linken Quadranten

Betonung

des vorderen rechten Quadranten

Betonung

des hinteren rechten Quadranten

Leerlassen

einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten

Betonung

der unteren Hälfte

Betonung

der oberen Hälfte

Zentrierung

D. Sonstige erfüllte

Spielmerkmale dieser Versuchsperson

·

Schutzbauten

·

Mutter

bzw. Vater/Kind Situation

·

Vater/Baby

Situation

·

Hund

als Kamerad einer Figur

·

Kind

isoliert

·

Essensszene

·

Angriffe

gegen Kinderfiguren

·

Liegende

Menschen

·

Passive

Vaterfigur

E. Das Scenotestprotokoll der Versuchsperson

Das Thema der Szene lautet : die Mutter holt die Kinder zum Essen. Das Gebäude hinter der Frau in Arbeitskleidung ist ein Haus mit Schornstein. Der Junge liegt mit dem Bauch auf dem Zug und macht eine Todesfahrt. Dabei schreit er zur Großvater - und -mutterfigur: "Eihh, ihr alten Krüppel". Der Hund wartet auf das Fressen, das er von der Mutter bekommt. Der Vater kommt mit dem Baby gerade vom Einkauf, „das machen nicht nur die Mütter". Oma und Opa stehen da so rum. Die Kinder spielen mit der Eisenbahn. Der Schneider (Mann im Straßenanzug) und der Bäcker (Arztfigur) streiten sich um den Preis des Brotes. Der Schneider ist mit dem Preis nicht einverstanden. Die Frauen unterhalten sich. Der Liegestuhl steht im Garten. Die Versuchsperson stellt sich in Form des kleinen Jungen dar. Er bringt die Kuh in den Stall - „ich packe sie an den Hörnern und bringe sie rein".

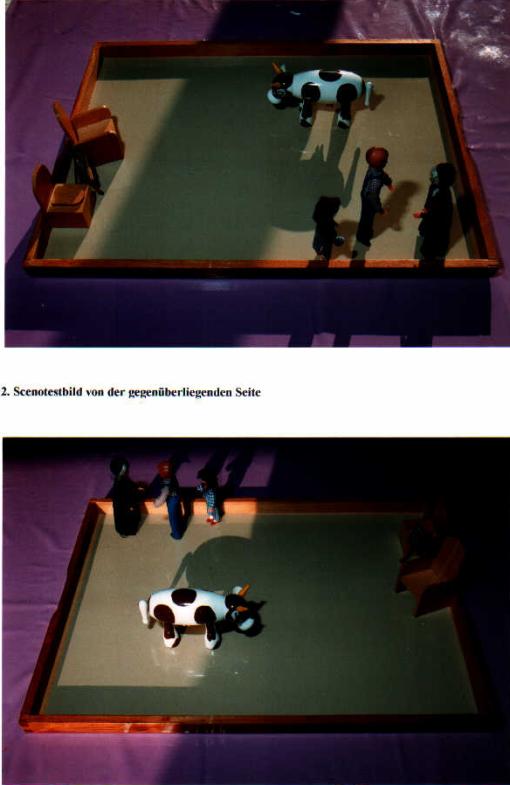

Testauswertungsprotokoll für die Vp. 4 Alter:

10 ½ Geschlecht:Weiblich

1. Scenotestbild aus Sicht des

Kindes

A. Liste der verwendeten Figuren:

1. Menschliche

Figuren 5.

Objekte

Großmutter Armstuhl

Großvater vier

Becher

Arzt Deckchen

Baby Eisenbahn

Frau in Arbeitskleidung Fell

Frau im Hauskleid Karfunkelstein

Frau im Straßenkleid Kanne

und Deckel

kleiner Junge Klo-Stuhl

kleines Mädchen Liegestuhl

Mann im Hausanzug Melkeimer

Mann im Straßenanzug Nuckelflasche

Prinzessin Nachttopf

Schuljunge Rennwagen

Schulmädchen Schultafel

Zwilling blau Schüssel

Zwilling rosa Stadtwagen

Tablett

2.

mythologische Figuren Teppichklopfer

Waschbottich

Engel Litfaßsäule

Schneemann

Zwerg 6. Bausteine

3. Tiere Achtelquader

eckige

kleine Säulen

Affe ganze

Quader

Fuchs halbe

Quader

Ganter Quader mit Loch

großes Schwein lange

viertel Quader

Henne runde

große Säule

Hund runde

kleine Säule

zwei Küken Viertelquader

kleines Schwein

Krokodil

Kuh B.Quantitative Materialverwendung

Storch

Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt

4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal

8

- 17 Elemente = spärlich

zwei Äpfel 18

- 36 Elemente = ausreichend

zwei Bananen 37

- 50 Elemente = erfüllt

zwei Birnen über

50 Elemente = überfüllt

zwei eckige Beete

großer Baum Genaue

Anzahl : 58

drei große Blumen

großer Tannenbaum

drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen

kleiner Tannenbaum

Obstbaum keine

ovales Beet mittel

(1 - 7)

schlanker Baum viel

(über 7)

C. Formale

Spielmerkmale

Peripher

Subjektnahes

Spiel

Subjektfernes

Spiel

Zentral

Eckenbetonung

Insel- / Gruppe

Rechtsbetonung

Linksbetonung

Diagonale

Spannung

Gesamte Spielfläche

Achtlose

Rahmensprengung

Konstruktive

Rahmensprengung

Reihungen

Vertikale

Spieltendenz

Formloses

Spiel

Horizontale

Spieltendenz

Umgrenzungen

Symmetriebetonung

Nur

Bausteine

Betonung

des vorderen linken Quadranten

Betonung

des hinteren linken Quadranten

Betonung

des vorderen rechten Quadranten

Betonung

des hinteren rechten Quadranten

Leerlassen

einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten

Betonung

der unteren Hälfte

Betonung

der oberen Hälfte

Zentrierung

D. Sonstige erfüllte

Spielmerkmale dieser Versuchsperson

·

Mutter/Kind

Situation

·

Großvaterfigur

streichelt die Kuh

·

Hund

als Kamerad einer Figur

·

Haustiere

im Zentrum der Szene

·

Menschen

im Liegestuhl

·

Fuchs

aggressiv gegen den Ganter

·

Ganter

als Opfer

·

Passive

Mutterfigur

·

Schultafel

im Mittelpunkt der Szene

E. Das Scenotestprotokoll der Versuchsperson

Anfänglich zögerlicher Aufbau, dann zügiger. Statisch, kein Rollenspiel bis auf die Fuchs - Gans Episode. Der Fuchs beschaut den Ganter, dieser wird von der Mutter auf den Arm genommen, der Hund tritt dem Fuchs ebenfalls entgegen. Bei den Küken wird ein Hühnerhof abgeteilt. Das Krokodil wird als nicht passend aus der Umgrenzung herausgenommen und durch das große und kleine Schwein ersetzt. Der Großvater streichelt eine Kuh.

Testauswertungsprotokoll für die Vp. 5 Alter:

9 ½ Geschlecht: Männlich

1. Scenotestbild aus Sicht

des Kindes

A. Liste der verwendeten Figuren:

1. Menschliche

Figuren 5.

Objekte

Großmutter Armstuhl

Großvater vier

Becher

Arzt Deckchen

Baby Eisenbahn

Frau in Arbeitskleidung Fell

Frau im Hauskleid Karfunkelstein

Frau im Straßenkleid Kanne

und Deckel

kleiner Junge Klo-Stuhl

kleines Mädchen Liegestuhl

Mann im Hausanzug Melkeimer

Mann im Straßenanzug Nuckelflasche

Prinzessin Nachttopf

Schuljunge Rennwagen

Schulmädchen Schultafel

Zwilling blau Schüssel

Zwilling rosa Stadtwagen

Tablett

2.

mythologische Figuren Teppichklopfer

Waschbottich

Engel Litfaßsäule

Schneemann

Zwerg 6. Bausteine

3. Tiere Achtelquader

eckige

kleine Säulen

Affe ganze

Quader

Fuchs halbe

Quader

Ganter Quader

mit Loch

großes Schwein lange

viertel Quader

Henne runde

große Säule

Hund runde

kleine Säule

zwei Küken Viertelquader

kleines Schwein

Krokodil

Kuh B.Quantitative Materialverwendung

Storch

Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt

4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal

8

- 17 Elemente = spärlich

zwei Äpfel 18

- 36 Elemente = ausreichend

zwei Bananen 37

- 50 Elemente = erfüllt

zwei Birnen über

50 Elemente = überfüllt

zwei eckige Beete

großer Baum Genaue

Anzahl : 48

drei große Blumen

großer Tannenbaum

drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen

kleiner Tannenbaum

Obstbaum keine

ovales Beet mittel

(1 - 7)

schlanker Baum viel

(über 7)

C. Formale

Spielmerkmale

Peripher

Subjektnahes

Spiel

Subjektfernes

Spiel

Zentral

Eckenbetonung

Insel-

/ Gruppe

Rechtsbetonung

Linksbetonung

Diagonale

Spannung

Gesamte

Spielfläche

Achtlose

Rahmensprengung

Konstruktive

Rahmensprengung

Reihungen

Vertikale Spieltendenz

Formloses

Spiel

Horizontale

Spieltendenz

Umgrenzungen

Symmetriebetonung

Nur

Bausteine

Betonung

des vorderen linken Quadranten

Betonung

des hinteren linken Quadranten

Betonung

des vorderen rechten Quadranten

Betonung

des hinteren rechten Quadranten

Leerlassen

einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten

Betonung

der unteren Hälfte

Betonung

der oberen Hälfte

Zentrierung

D. Sonstige erfüllte

Spielmerkmale dieser Versuchsperson

E. Das

Scenotestprotokoll der Versuchsperson

Erster Griff nach dem Klo-Stuhl. Dann stellt er es wieder weg. Langsamer aber gezielter Aufbau. Sehr symmetrisch und farblich geordnet. Stabil um eine Ecke.

Testauswertungsprotokoll für die Vp. 6 Alter:

4 2/12 Geschlecht: Männlich

1. Scenotestbild aus Sicht

des Kindes

A. Liste der verwendeten Figuren:

1. Menschliche

Figuren 5.

Objekte

Großmutter Armstuhl

Großvater vier

Becher

Arzt Deckchen

Baby Eisenbahn

Frau in Arbeitskleidung Fell

Frau im Hauskleid Karfunkelstein

Frau im Straßenkleid Kanne

und Deckel

kleiner Junge Klo-Stuhl

kleines Mädchen Liegestuhl

Mann im Hausanzug Melkeimer

Mann im Straßenanzug Nuckelflasche

Prinzessin Nachttopf

Schuljunge Rennwagen

Schulmädchen Schultafel

Zwilling blau Schüssel

Zwilling rosa Stadtwagen

Tablett

2.

mythologische Figuren Teppichklopfer

Waschbottich

Engel Litfaßsäule

Schneemann

Zwerg 6. Bausteine

3. Tiere Achtelquader

eckige

kleine Säulen

Affe ganze

Quader

Fuchs halbe

Quader

Ganter Quader

mit Loch

großes Schwein lange

viertel Quader

Henne runde

große Säule

Hund runde

kleine Säule

zwei Küken Viertelquader

kleines Schwein

Krokodil

Kuh B.Quantitative Materialverwendung

Storch

Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt

4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal

8

- 17 Elemente = spärlich

zwei Äpfel 18

- 36 Elemente = ausreichend

zwei Bananen 37

- 50 Elemente = erfüllt

zwei Birnen über

50 Elemente = überfüllt

zwei eckige Beete

großer Baum Genaue

Anzahl : 50

drei große Blumen

großer Tannenbaum

drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen

kleiner Tannenbaum

Obstbaum keine

ovales Beet mittel

(1 - 7)

schlanker Baum viel

(über 7)

C. Formale

Spielmerkmale

Peripher

Subjektnahes

Spiel

Subjektfernes

Spiel

Zentral

Eckenbetonung

Insel-

/ Gruppe

Rechtsbetonung

Linksbetonung

Diagonale

Spannung

Gesamte Spielfläche

Achtlose

Rahmensprengung

Konstruktive

Rahmensprengung

Reihungen

Vertikale

Spieltendenz

Formloses Spiel

Horizontale

Spieltendenz

Umgrenzungen

Symmetriebetonung

Nur

Bausteine

Betonung

des vorderen linken Quadranten

Betonung

des hinteren linken Quadranten

Betonung

des vorderen rechten Quadranten

Betonung

des hinteren rechten Quadranten

Leerlassen

einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten

Betonung

der unteren Hälfte

Betonung

der oberen Hälfte

Zentrierung

D. Sonstige erfüllte

Spielmerkmale dieser Versuchsperson

·

Krokodil

aggressiv gegen Klo-Stuhl gerichtet

E. Das

Scenotestprotokoll der Versuchsperson

Das ist ein ganz schönes Schloß. Da wohne ich ganz alleine drin. Ich bin bei der Kuh. Die Versuchsperson hat große Mühe in der Szene noch mehr zu sehen. Die Eisenbahn, der Klo-Stuhl und das Auto werden von ihr erwähnt. Das Krokodil hat die Versuchsperson nicht gesehen. Das Auto ist meines.

Testauswertungsprotokoll für die Vp. 7 Alter:

7 ½ Geschlecht: Männlich

1. Scenotestbild aus Sicht

des Kindes

A. Liste der verwendeten Figuren:

1. Menschliche

Figuren 5.

Objekte

Großmutter Armstuhl

Großvater vier

Becher

Arzt Deckchen

Baby Eisenbahn

Frau in Arbeitskleidung Fell

Frau im Hauskleid Karfunkelstein

Frau im Straßenkleid Kanne

und Deckel

kleiner Junge Klo-Stuhl

kleines Mädchen Liegestuhl

Mann im Hausanzug Melkeimer

Mann im Straßenanzug Nuckelflasche

Prinzessin Nachttopf

Schuljunge Rennwagen

Schulmädchen Schultafel

Zwilling blau Schüssel

Zwilling rosa Stadtwagen

Tablett

2.

mythologische Figuren Teppichklopfer

Waschbottich

Engel Litfaßsäule

Schneemann

Zwerg 6. Bausteine

3. Tiere Achtelquader

eckige

kleine Säulen

Affe ganze

Quader

Fuchs halbe

Quader

Ganter Quader

mit Loch

großes Schwein lange

viertel Quader

Henne runde

große Säule

Hund runde

kleine Säule

zwei Küken Viertelquader

kleines Schwein

Krokodil

Kuh B.Quantitative Materialverwendung

Storch

Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt

4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal

8

- 17 Elemente = spärlich

zwei Äpfel 18

- 36 Elemente = ausreichend

zwei Bananen 37

- 50 Elemente = erfüllt

zwei Birnen über

50 Elemente = überfüllt

zwei eckige Beete

großer Baum Genaue

Anzahl : 37

drei große Blumen

großer Tannenbaum

drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen

kleiner Tannenbaum

Obstbaum keine

ovales Beet mittel

(1 - 7)

schlanker Baum viel

(über 7)

C. Formale

Spielmerkmale

Peripher

Subjektnahes

Spiel

Subjektfernes

Spiel

Zentral

Eckenbetonung

Insel-

/ Gruppe

Rechtsbetonung

Linksbetonung

Diagonale

Spannung

Gesamte

Spielfläche

Achtlose

Rahmensprengung

Konstruktive

Rahmensprengung

Reihungen

Vertikale

Spieltendenz

Formloses

Spiel

Horizontale

Spieltendenz

Umgrenzungen

Symmetriebetonung

Nur

Bausteine

Betonung

des vorderen linken Quadranten

Betonung

des hinteren linken Quadranten

Betonung

des vorderen rechten Quadranten

Betonung

des hinteren rechten Quadranten

Leerlassen

einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten

Betonung der unteren Hälfte

Betonung

der oberen Hälfte

Zentrierung

D. Sonstige erfüllte

Spielmerkmale dieser Versuchsperson

·

Menschen

im Liegestuhl

·

Krokodil

aggressiv gegen die Kuh

·

Passive

Vaterfigur

E. Das

Scenotestprotokoll der Versuchsperson

Als erste Figur wird das Krokodil plaziert. Danach fummelt er lange am Liegestuhl herum. Der Bauer wird in den Liegestuhl gelegt. Die Kuh wendet sich ab, das Krokodil greift die Kuh an. Das Ganze spielt auf einer schönen Wiese mit Wald. Die Versuchsperson selbst tritt in der Szene nicht auf.

Testauswertungsprotokoll für die Vp. 8 Alter:

8 3/12

Geschlecht: Männlich

1. Scenotestbild aus Sicht

des Kindes

A. Liste der verwendeten Figuren:

1. Menschliche

Figuren 5.

Objekte

Großmutter Armstuhl

Großvater vier

Becher

Arzt Deckchen

Baby Eisenbahn

Frau in Arbeitskleidung Fell

Frau im Hauskleid Karfunkelstein

Frau im Straßenkleid Kanne

und Deckel

kleiner Junge Klo-Stuhl

kleines Mädchen Liegestuhl

Mann im Hausanzug Melkeimer

Mann im Straßenanzug Nuckelflasche

Prinzessin Nachttopf

Schuljunge Rennwagen

Schulmädchen Schultafel

Zwilling blau Schüssel

Zwilling rosa Stadtwagen

Tablett

2.

mythologische Figuren Teppichklopfer

Waschbottich

Engel Litfaßsäule

Schneemann

Zwerg 6. Bausteine

3. Tiere Achtelquader

eckige

kleine Säulen

Affe ganze

Quader

Fuchs halbe

Quader

Ganter Quader

mit Loch

großes Schwein lange

viertel Quader

Henne runde

große Säule

Hund runde

kleine Säule

zwei Küken Viertelquader

kleines Schwein

Krokodil

Kuh B.Quantitative

Materialverwendung

Storch

Vogel 1. Anzahl Gegenstände

insgesamt

4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal

8

- 17 Elemente = spärlich

zwei Äpfel 18

- 36 Elemente = ausreichend

zwei Bananen 37

- 50 Elemente = erfüllt

zwei Birnen über

50 Elemente = überfüllt

zwei eckige Beete

großer Baum Genaue

Anzahl : 67

drei große Blumen

großer Tannenbaum

drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen

kleiner Tannenbaum

Obstbaum keine

ovales Beet mittel

(1 - 7)

schlanker Baum viel

(über 7)

C. Formale

Spielmerkmale

Peripher

Subjektnahes

Spiel

Subjektfernes

Spiel

Zentral

Eckenbetonung

Insel-

/ Gruppe

Rechtsbetonung

Linksbetonung

Diagonale

Spannung

Gesamte

Spielfläche

Achtlose

Rahmensprengung

Konstruktive

Rahmensprengung

Reihungen

Vertikale

Spieltendenz

Formloses

Spiel

Horizontale

Spieltendenz

Umgrenzungen

Symmetriebetonung

Nur

Bausteine

Betonung

des vorderen linken Quadranten

Betonung

des hinteren linken Quadranten

Betonung

des vorderen rechten Quadranten

Betonung

des hinteren rechten Quadranten

Leerlassen

einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten

Betonung

der unteren Hälfte

Betonung

der oberen Hälfte

Zentrierung

D. Sonstige erfüllte

Spielmerkmale dieser Versuchsperson

·

Haustiere

im Zentrum der Szene

·

Fuchs

eingesperrt

·

Krokodil

eingesperrt

·

Ganter

alleine

·

Schutzbauten

E. Das Scenotestprotokoll der Versuchsperson

Zunächst baut er eine sehr enge, überdachte Behausung für die Kuh, schließlich teilt er die Szene in verschiedene Segmente ein, es gibt Zäune oder Mauern, auch weitere enge Ställe für die Schweine.

Wem es am besten gehe ? Dem Vogel.

Wer er am liebsten wäre ? Das Krokodil.

Ein Gespräch mit ihm ist auch weiter nicht möglich. Als ich bemerke, das es die Kuh ja vielleicht etwas eng hat, geht eine kleine Bewegung und Verunsicherung durch seinen Körper und ich habe die Phantasie, daß er jetzt möglicherweise den Stall ganz schnell erweitert. Er tut es dann aber doch nicht, blickt mich nur unsicher an. Woraufhin ich dann sozusagen meine Bemerkung dann wieder zurückziehe und einräume, daß der Stall vielleicht eng sei, daß die Kuh ja aber dennoch eine Menge Auslauf habe.

Testauswertungsprotokoll für die Vp. 9 Alter:

7 10/12 Geschlecht: Männlich

1. Scenotestbild aus Sicht

des Kindes

A. Liste der verwendeten Figuren:

1. Menschliche

Figuren 5.

Objekte

Großmutter Armstuhl

Großvater vier

Becher

Arzt Deckchen

Baby Eisenbahn

Frau in Arbeitskleidung Fell

Frau im Hauskleid Karfunkelstein

Frau im Straßenkleid Kanne

und Deckel

kleiner Junge Klo-Stuhl

kleines Mädchen Liegestuhl

Mann im Hausanzug Melkeimer

Mann im Straßenanzug Nuckelflasche

Prinzessin Nachttopf

Schuljunge Rennwagen

Schulmädchen Schultafel

Zwilling blau Schüssel

Zwilling rosa Stadtwagen

Tablett

2.

mythologische Figuren Teppichklopfer

Waschbottich

Engel Litfaßsäule

Schneemann

Zwerg 6. Bausteine

3. Tiere Achtelquader

eckige

kleine Säulen

Affe ganze

Quader

Fuchs halbe

Quader

Ganter Quader

mit Loch

großes Schwein lange

viertel Quader

Henne runde

große Säule

Hund runde

kleine Säule

zwei Küken Viertelquader

kleines Schwein

Krokodil

Kuh B.Quantitative Materialverwendung

Storch

Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt

4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal

8

- 17 Elemente = spärlich

zwei Äpfel 18

- 36 Elemente = ausreichend

zwei Bananen 37

- 50 Elemente = erfüllt

zwei Birnen über

50 Elemente = überfüllt

zwei eckige Beete

großer Baum Genaue

Anzahl : 21

drei große Blumen

großer Tannenbaum

drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen

kleiner Tannenbaum

Obstbaum keine

ovales Beet mittel

(1 - 7)

schlanker Baum viel

(über 7)

C. Formale

Spielmerkmale

Peripher

Subjektnahes

Spiel

Subjektfernes

Spiel

Zentral

Eckenbetonung

Insel-

/ Gruppe

Rechtsbetonung

Linksbetonung

Diagonale

Spannung

Gesamte

Spielfläche

Achtlose

Rahmensprengung

Konstruktive

Rahmensprengung

Reihungen

Vertikale Spieltendenz

Formloses

Spiel

Horizontale

Spieltendenz

Umgrenzungen

Symmetriebetonung

Nur

Bausteine

Betonung

des vorderen linken Quadranten

Betonung

des hinteren linken Quadranten

Betonung

des vorderen rechten Quadranten

Betonung

des hinteren rechten Quadranten

Leerlassen einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten

Betonung

der unteren Hälfte

Betonung

der oberen Hälfte

Zentrierung

D. Sonstige erfüllte

Spielmerkmale dieser Versuchsperson

·

Elemente

der Warnung und Kontrolle

·

Festungsbauten

E. Das

Scenotestprotokoll der Versuchsperson

Er baut nun eine Hochgarage, ergänzt sie durch zwei Antennen. Zwei Leute werden aufpassen, daß keiner Sprühdosen oder eine MG dabei habe. Die werden dann der Polizei Bescheid sagen, ob es okay ist, dann können die Autos durchfahren. Ich hebe die Gefährlichkeit des Gewehres hervor, er bestätigt das, aber eher in neutralem Tonfall. Das technische Verharren bei der Sceno-Gestaltung erinnert mich eher an ein älteres Kind.

Testauswertungsprotokoll für die Vp. 10 Alter: 10 Geschlecht:

Männlich

1. Scenotestbild aus Sicht

des Kindes

A. Liste der verwendeten Figuren:

1. Menschliche

Figuren 5.

Objekte

Großmutter Armstuhl

Großvater vier

Becher

Arzt Deckchen

Baby Eisenbahn

Frau in Arbeitskleidung Fell

Frau im Hauskleid Karfunkelstein

Frau im Straßenkleid Kanne

und Deckel

kleiner Junge Klo-Stuhl

kleines Mädchen Liegestuhl

Mann im Hausanzug Melkeimer

Mann im Straßenanzug Nuckelflasche

Prinzessin Nachttopf

Schuljunge Rennwagen

Schulmädchen Schultafel

Zwilling blau Schüssel

Zwilling rosa Stadtwagen

Tablett

2.

mythologische Figuren Teppichklopfer

Waschbottich

Engel Litfaßsäule

Schneemann

Zwerg 6. Bausteine

3. Tiere Achtelquader

eckige

kleine Säulen

Affe ganze

Quader

Fuchs halbe

Quader

Ganter Quader

mit Loch

großes Schwein lange

viertel Quader

Henne runde

große Säule

Hund runde

kleine Säule

zwei Küken Viertelquader

kleines Schwein

Krokodil

Kuh B.Quantitative Materialverwendung

Storch

Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt

4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal

8

- 17 Elemente = spärlich

zwei Äpfel 18

- 36 Elemente = ausreichend

zwei Bananen 37

- 50 Elemente = erfüllt

zwei Birnen über

50 Elemente = überfüllt

zwei eckige Beete

großer Baum Genaue

Anzahl : 36

drei große Blumen

großer Tannenbaum

drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen

kleiner Tannenbaum

Obstbaum keine

ovales Beet mittel

(1 - 7)

schlanker Baum viel

(über 7)

C. Formale

Spielmerkmale

Peripher

Subjektnahes

Spiel

Subjektfernes

Spiel

Zentral

Eckenbetonung

Insel-

/ Gruppe

Rechtsbetonung

Linksbetonung

Diagonale

Spannung

Gesamte Spielfläche

Achtlose

Rahmensprengung

Konstruktive

Rahmensprengung

Reihungen

Vertikale

Spieltendenz

Formloses Spiel

Horizontale

Spieltendenz

Umgrenzungen

Symmetriebetonung

Nur

Bausteine

Betonung

des vorderen linken Quadranten

Betonung

des hinteren linken Quadranten

Betonung

des vorderen rechten Quadranten

Betonung

des hinteren rechten Quadranten

Leerlassen

einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten

Betonung

der unteren Hälfte

Betonung

der oberen Hälfte

Zentrierung

D. Sonstige erfüllte

Spielmerkmale dieser Versuchsperson

·

Beziehungslosigkeit

der Puppen

·

Vaterfigur

streichelt die Kuh

·

Elemente

der Warnung und Kontrolle (Zwerg, Engel)

·

Krokodil

aggressiv gegen Ganter

·

Ganter

aggressiv gegen den Vogel

·

Fuchs

aggressiv gegen den Affen

E. Das Scenotestprotokoll der Versuchsperson

Hier fällt eine Teilung zwischen vorderem und hinterem Teil deutlich ins Auge. Im vorderen Teil werden eine Menge Personen aufgestellt, die kaum Beziehung zueinander zu haben scheinen, jedenfalls stehen sie nur mit dem Gesicht zur Versuchsperson, aber ohne Beziehung zueinander aufgenommen zu haben. Auch das Baby liegt irgendwie achtlos dazwischen. Hier auch auffällig, daß die Kuh zwischen dieser Menschenmenge steht und zwar hinter einer Mutterfigur. Abgegrenzt hiervon durch einige Bäume stehen in der Mitte das Krokodil, links davon die Gans und der Schneemann, rechts davon der Engel, der Zwerg und der Fuchs. Beim Engel findet sich auch ein Grab. Die Tiere haben mehr Beziehungen zueinander, allerdings aggressive. Das Krokodil ist hinter der Gans her, will sie fressen. Die Gans ist stur. Der Affe tritt dem Fuchs ins Gesicht, der ist auf Beutefang. Das Küken schreit, die Henne hält Wache. Unter den Blumen ist jemand begraben. Der Engel paßt auf, daß der Fuchs oder das Krokodil niemanden frißt. Der Zwerg stellt übrigens den Weihnachtsmann dar, der ist wie der Engel so eine Art Wache, damit es nicht zum Unglück kommt.

Am besten hat es das Baby. Es braucht nicht zur Schule, kann zu Hause bleiben. Als er Baby war, war die Schwester noch nicht da und er war mit Mama und Papa alleine.

Zur Kuh kommentiert er: Die kann sich gut bewegen und sie möchte gestreichelt werden.

Am schlechtesten geht es den Erwachsenen, insbesondere dem Vater.

Er identifiziert sich mit dem Fuchs.

Testauswertungsprotokoll für die Vp. 11 Alter:

9 Geschlecht: Männlich

1. Scenotestbild aus Sicht

des Kindes

A. Liste der verwendeten Figuren:

1. Menschliche

Figuren 5.

Objekte

Großmutter Armstuhl

Großvater vier

Becher

Arzt Deckchen

Baby Eisenbahn

Frau in Arbeitskleidung Fell

Frau im Hauskleid Karfunkelstein

Frau im Straßenkleid Kanne

und Deckel

kleiner Junge Klo-Stuhl

kleines Mädchen Liegestuhl

Mann im Hausanzug Melkeimer

Mann im Straßenanzug Nuckelflasche

Prinzessin Nachttopf

Schuljunge Rennwagen

Schulmädchen Schultafel

Zwilling blau Schüssel

Zwilling rosa Stadtwagen

Tablett

2.

mythologische Figuren Teppichklopfer

Waschbottich

Engel Litfaßsäule

Schneemann

Zwerg 6. Bausteine

3. Tiere Achtelquader

eckige

kleine Säulen

Affe ganze

Quader

Fuchs halbe

Quader

Ganter Quader

mit Loch

großes Schwein lange

viertel Quader

Henne runde

große Säule

Hund runde

kleine Säule

zwei Küken Viertelquader

kleines Schwein

Krokodil

Kuh B.Quantitative Materialverwendung

Storch

Vogel 1. Anzahl Gegenstände insgesamt

4. Vegetatives bis 7 Elemente = minimal

8

- 17 Elemente = spärlich

zwei Äpfel 18

- 36 Elemente = ausreichend

zwei Bananen 37

- 50 Elemente = erfüllt

zwei Birnen über

50 Elemente = überfüllt

zwei eckige Beete

großer Baum Genaue

Anzahl : 9

drei große Blumen

großer Tannenbaum

drei kleine Blumen 2. Anzahl Puppen

kleiner Tannenbaum

Obstbaum keine

ovales Beet mittel

(1 - 7)

schlanker Baum viel

(über 7)

C. Formale

Spielmerkmale

Peripher

Subjektnahes

Spiel

Subjektfernes Spiel

Zentral

Eckenbetonung

Insel-

/ Gruppe

Rechtsbetonung

Linksbetonung

Diagonale

Spannung

Gesamte

Spielfläche

Achtlose

Rahmensprengung

Konstruktive

Rahmensprengung

Reihungen

Vertikale

Spieltendenz

Formloses

Spiel

Horizontale

Spieltendenz

Umgrenzungen

Symmetriebetonung

Nur

Bausteine

Betonung

des vorderen linken Quadranten

Betonung

des hinteren linken Quadranten

Betonung

des vorderen rechten Quadranten

Betonung

des hinteren rechten Quadranten

Leerlassen einer Fläche von der Ausdehnung mindestens eines Quadranten

Betonung

der unteren Hälfte

Betonung

der oberen Hälfte

Zentrierung

D. Sonstige erfüllte

Spielmerkmale dieser Versuchsperson

·

Aggressionen

gegen Vaterfigur

·

Menschen

im Liegestuhl

·

Krokodil

aggressiv gegen eine Vaterfigur

·

Passive

Vaterfigur

E. Das Scenotestprotokoll der Versuchsperson

Nicht vorhanden.

Testauswertungsprotokoll für die Vp. 12 Alter: 14 Geschlecht:

Männlich

1. Scenotestbild aus Sicht

des Kindes

A. Liste der verwendeten Figuren:

1. Menschliche

Figuren 5.

Objekte

Großmutter Armstuhl

Großvater vier

Becher

Arzt Deckchen

Baby Eisenbahn

Frau in Arbeitskleidung Fell

Frau im Hauskleid Karfunkelstein

Frau im Straßenkleid Kanne

und Deckel

kleiner Junge Klo-Stuhl

kleines Mädchen Liegestuhl

Mann im Hausanzug Melkeimer

Mann im Straßenanzug Nuckelflasche

Prinzessin Nachttopf

Schuljunge Rennwagen

Schulmädchen Schultafel

Zwilling blau Schüssel

Zwilling rosa Stadtwagen

Tablett

2.

mythologische Figuren Teppichklopfer

Waschbottich

Engel Litfaßsäule

Schneemann

Zwerg 6. Bausteine

3. Tiere Achtelquader